東京での拠点作り

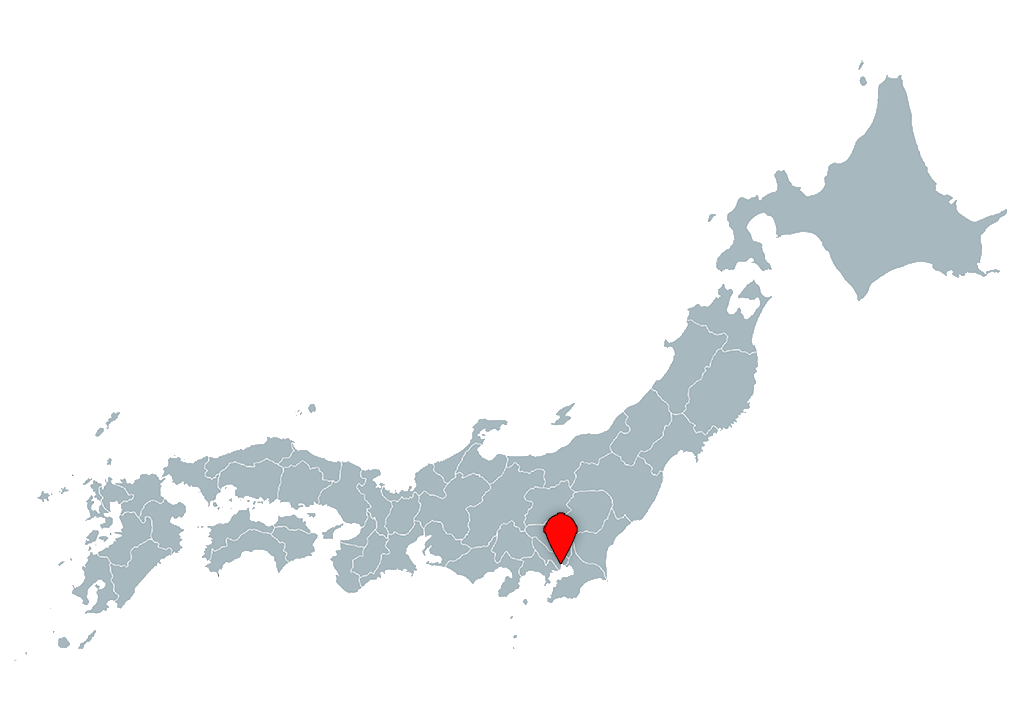

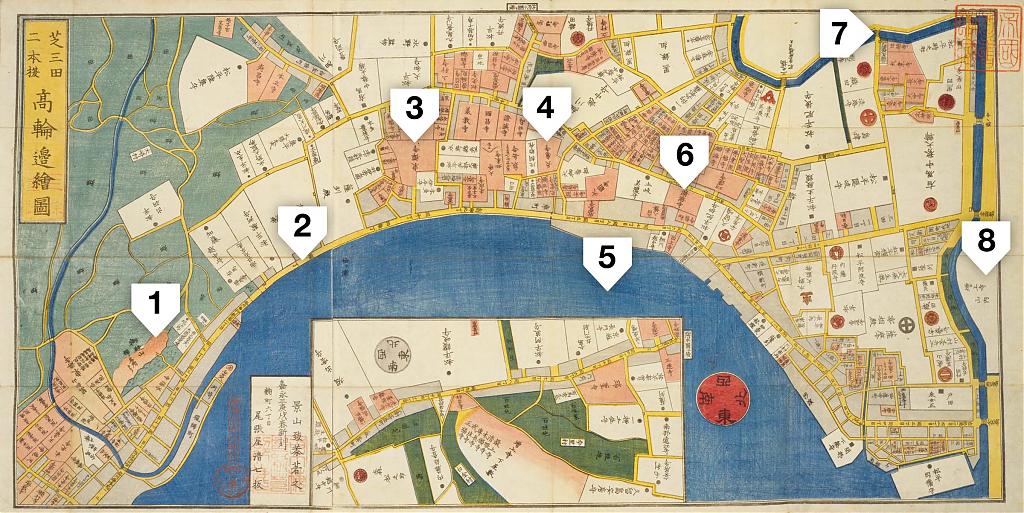

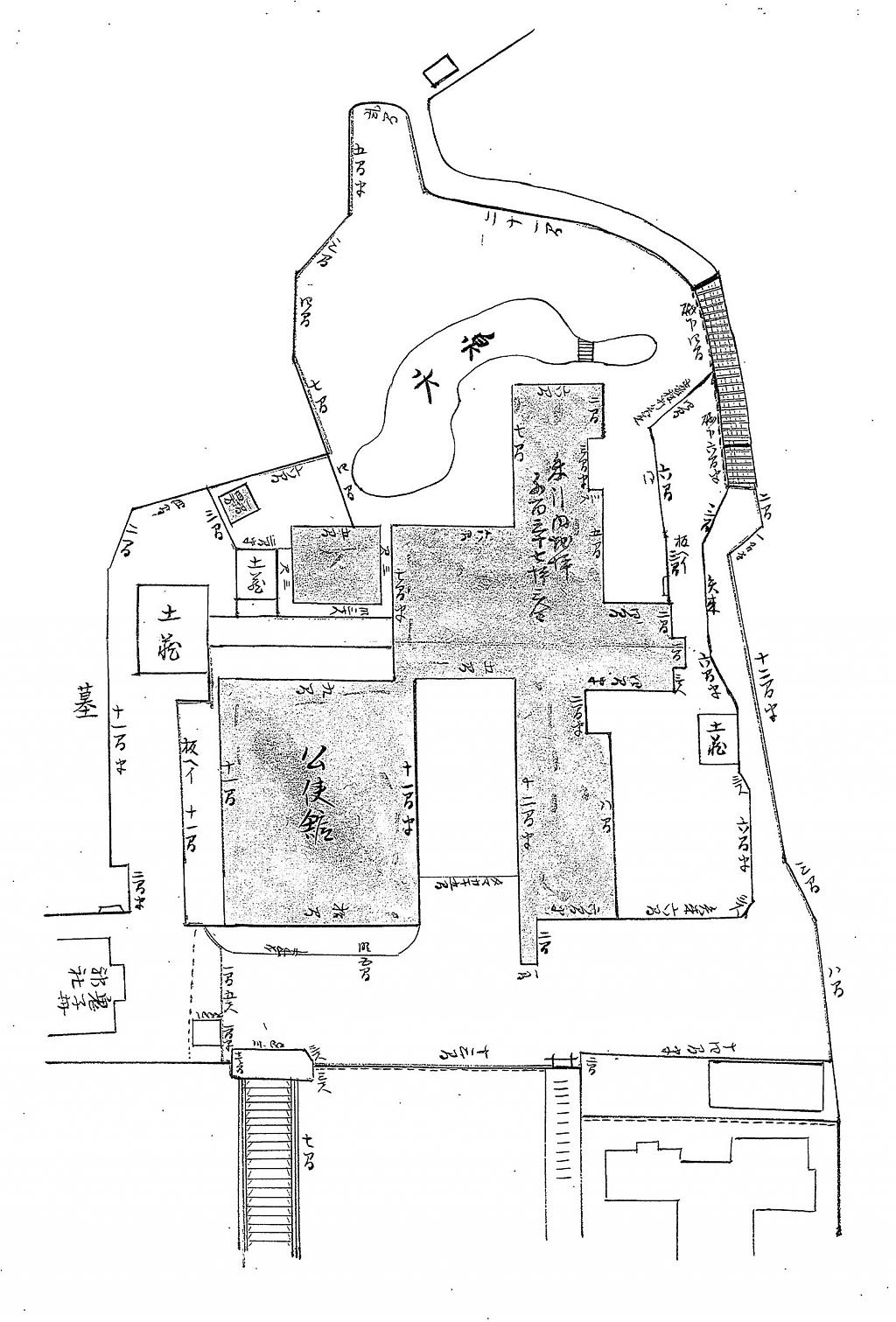

オランダが日本で商館を運営していた2世紀の間、首都にオランダ人の住居があったことは一度もない。出島商館長が来訪した際には、江戸・日本橋の長崎屋に宿泊し、外交官であるドンケル・クルティウスは西應寺に泊まる。1858年3月から6月にかけての通商条約交渉の際には、愛宕山下の真福寺に滞在している(図26)。

この条約により、オランダは初めて江戸に駐在する外交官を任命でき、公使館を置くことが可能になる。1858年8月18日に調印され、1859年7月4日に発効された。

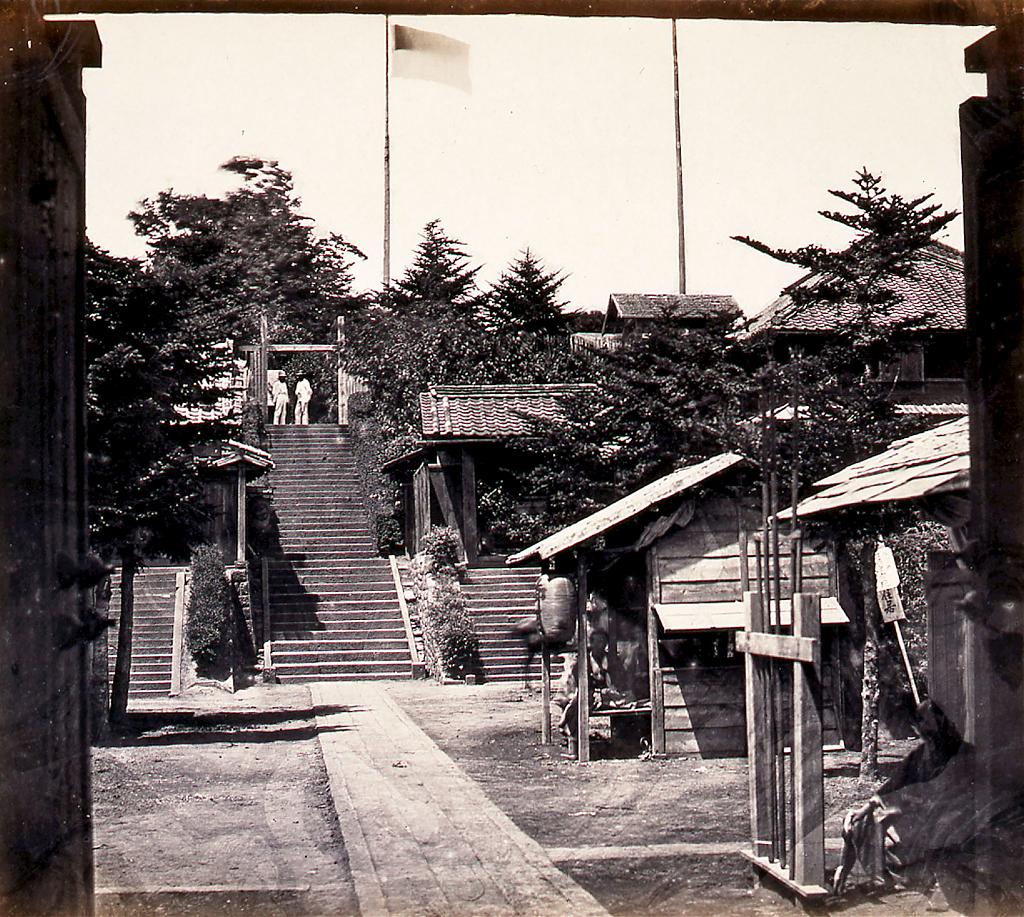

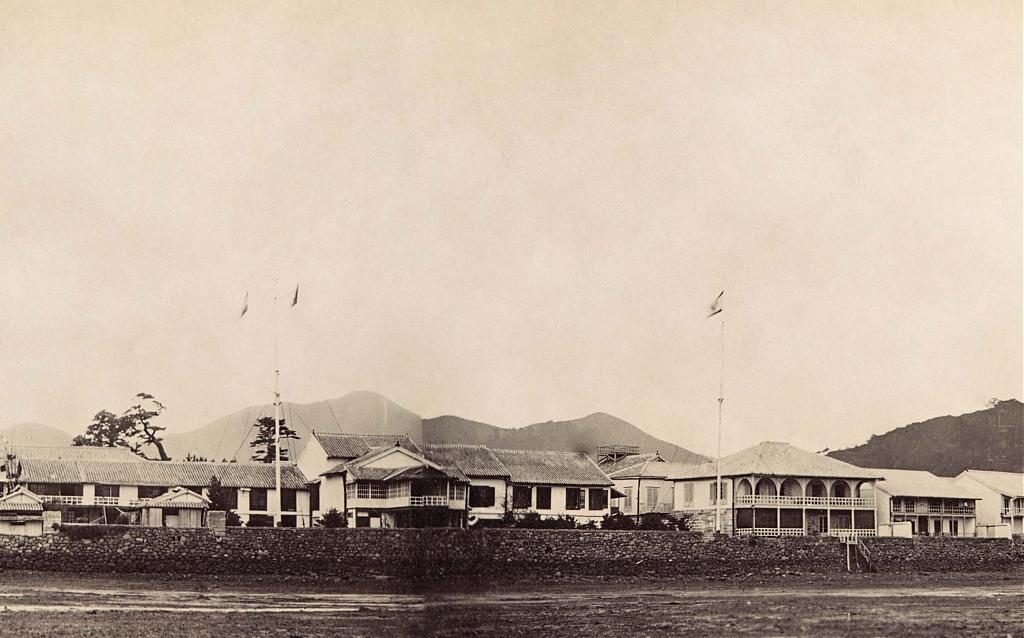

その後、ディルク・デ・グラーフ・ファン・ポルスブルック副領事は、ドンケル・クルティウスの来訪に備えて長応寺を借り、調度品を調える。長応寺は江戸湾の眺めが美しい高輪の高台にあった(図28、29)。開国に反対する武士たちの襲撃を恐れた幕府は寺を要塞化し、境内は日本兵によって厳重に警備される(図27)。

出島のオランダ人貿易商のように、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックも特権を持つ囚人のようなものだったが、身の安全が保障された彼は、さほど気にしていなかったようだ。1

その寺は二重の高い柵に囲まれ、その間を番人が一晩中巡回していた。入口と出口には番所もあった。わたしは全く気にしなかった。逆に素晴らしく静かで安全だと感じた。

長応寺の準備に時間を取られながらも、ドンケル・クルティウスは出島に留まる。しかし、長応寺を利用しない手はなかった。デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックの回想録によると、彼は日本政府との交渉のために江戸を訪れた際、定期的に長応寺に滞在したようだ。2

1860年にドンケル・クルティウスの後任となったヤン・カレル・デ・ウィト総領事も出島に残る。彼は約3年間の日本滞在中、わずか4回しか江戸を訪れていない。最初と最後の訪問では長応寺に数週間滞在したようだが、2度目は日帰り、3度目は3日間しか滞在しなかった。3

列強が首都に公使館を開設する中、デ・ウィトが遠く離れた長崎に留まることを決めたのは意外である。その背景には、訪問の度に恐ろしい惨殺事件が起きていたこともある。オランダ系アメリカ人の通弁官であったヘンリー・ヒュースケンが暗殺され、イギリス公使館は2度襲われ、日本政府の最高責任者である安藤信正の暗殺未遂があり、東海道を旅していたイギリス商人が切りつけられて死亡する事件もあった。

しかし、それ以上に重要なのは、オランダ東インド政府が、江戸に領事館を置く費用を負担したくないと考え、保護のための軍艦を提供しなかったことであろう。4

その結果、デ・ウィトは、日本政府が江戸の御殿山により安全な外国公使館を建設する計画を発表した際、回避しようとしている。だが、彼は2度目の江戸訪問の際、その予定地を訪れている。

この御殿山計画は結局実現しなかった。1863年1月、建設中のイギリス公使館が長州藩士の焼き討ちに遭い、建築は中止される。5

事実上のオランダ外交官だったデ・グラーフ・ファン・ポルスブルックも、デ・ウィトの総領事時代にはほとんど長応寺に滞在しなかったようだ。デ・グラーフは回想録の中で、一日でくたくたになる日帰りでの江戸訪問について記している。6

デ・ウィト総領事の指示の有無にかかわらず、私は何度も江戸の公使館に足を運んだ。無政府状態の江戸では神経を使うばかりで疲れ、危険も伴う。馬に乗り、4時間かけ急いで行く。江戸のオランダ公使館で身なりを整え、別の馬に乗り換え、さらに1時間かけて老中に会いに行く。1時間の謁見後、また同じ道を戻る。10時間は馬に乗っていることになり、帰ると疲れ果てて食事ものどを通らず、風呂に入って寝てしまう。

長応寺はデ・グラーフ・ファン・ポルスブルックにより、他の外交官に提供されることがあった。スイスの政治家エメ・アンベール(1819年~1900年)は、1863年から1864年の任務の間、2度ここに滞在。彼はデ・グラーフ・ファン・ポルスブルックの助けを借り、江戸で日本政府関係者と交渉し、スイスのための条約を締結する。

「夏の間、喜んでここで過ごしたい」と書いたアンベールの手記からは、寺の美しい描写が窺える(図30、31、32)。7

この小さな廃寺は、四方を霊場に囲まれ孤立しているため、都会のにぎやかな大通りのそばにありながら、田舎のような静けさが感じられる。 東海道から寺に続く道は、一部階段になっている。寺の壁と、屋根付きの大きな黒い門が公使館の入り口となり、古い回廊の中庭の両端には、ポーターの小屋、番小屋、馬小屋、飼料庫などの木造の建物が並んでいる。 中庭の奥にある入り口前には、花崗岩の板でできた20段ほどの大きな階段があり、そこを抜けると大きな広場に出て、右側にはもう一つの番所、左側には僧侶たちの住居がある。この広場の上には、最初の階段より狭く短い階段があり、寺の前の庭に通じている。オランダとスイスの国旗が掲げられた旗竿の下には、三つ目の番所がある。

アンベールは次に、番人との会話や、「旗竿とほぼ一直線に並ぶ多くの建物」を描写している。これらの建物の一部は、厨房や写真工房、地元実業家の商品の展示場として使われていた。

反対側からは、寺の裏側にある半円形の場所に繋がり、そこには縁側に囲まれた居間や寝室、食堂がある。アンベールの話では、ここが寺院内で最も静かで涼しく、彼のお気に入りの場所だったらしい。

庭園の中央には、アヤメやユリノキが植えられた池がある。池の水はつる性植物に覆われた、近くの洞窟から湧き出る泉から引かれている。この洞窟の隣には葉に囲まれたくぼみに、小さな祭壇と鳥居が残る苔生した地蔵を見ることができる。小川に架かる素朴な橋は木々や岩の間を縫って、中庭の上の道へと続いている。松や月桂樹の木陰にある休憩所からは、長応寺の庭や建物、それを守る砦が一望できる。 夕暮れ時には、この景色がさらに美しくなる。空と海が豊かな色彩を帯び、丘の葉は光り輝く。池は紫色に染まり、日暮れとともに周りの木々に影が落ちていく。鳥たちは群れをなして海辺から戻り、やがて黒く染まった葉は、銀色の空と対照的に映し出される。池は無数の星が放つ光を氷のように反射する。

1865年9月、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、長応寺に居住できるよう日本政府に要請する。1月には増改築の計画が提出され、夏ごろから工事に着手する。9

完了後、長応寺の利用が増えたとも考えられるが、それはわずかな期間だった。1867年12月以降、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは寺を利用しなくなり、1870年6月には賃貸契約を解消する。10

長応寺の重要性

1858年の条約締結により、オランダは江戸に公使館を持つことができた。しかし、今回の調査で明らかになったのは、主な公使館は横浜の弁天にあり、長応寺は公使館を名乗りながらも、大半は臨時出張所として機能していた事実である。

1870年にデ・グラーフ・ファン・ポルスブルックが去った後の状況からもこのことは裏付けられる。後任のフレデリック・フィリップ・ファン・デル・フーフェン駐在公使(1832年~1904年)は、着任後早々長応寺はもう必要ないと日本政府に伝えたからだ。11

しかし、長応寺が歴史的に重要な意味を持つのは周知の事実であろう。幕府が尊王攘夷に揺れる時代に、日本の首都にオランダが存在したことを象徴している。日本におけるオランダ外交史の中で、重要な役割を果たしたとして記憶されるべきだ。

残念なのは、この役割を果たしたことにより、長応寺の荒廃に繋がったことだ。寺としては機能しなくなり、多くの檀家が去った後、19世紀末に長応寺は売却される。その費用は北海道での開墾に使われた。12 現在長応寺の跡地には、かつての寺と公使館の跡形もない。

新たな出発

公使館を再び東京に置くことが検討されるようになるまでに20年の歳月を要した。そして1881年、オランダの大手商社オランダ通商協会の元日本首席代理だった、ヨアネス・ヤコブス・ファン・デル・ポット(1843~1905)が駐日公使に任命される。

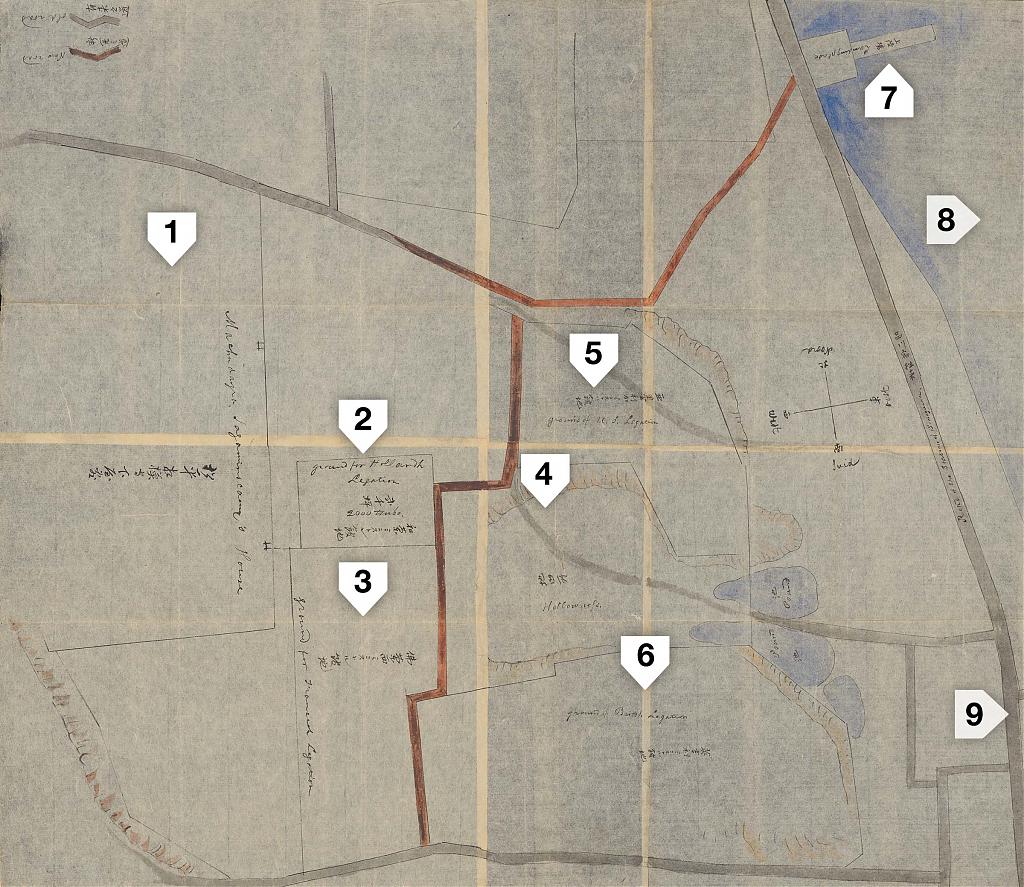

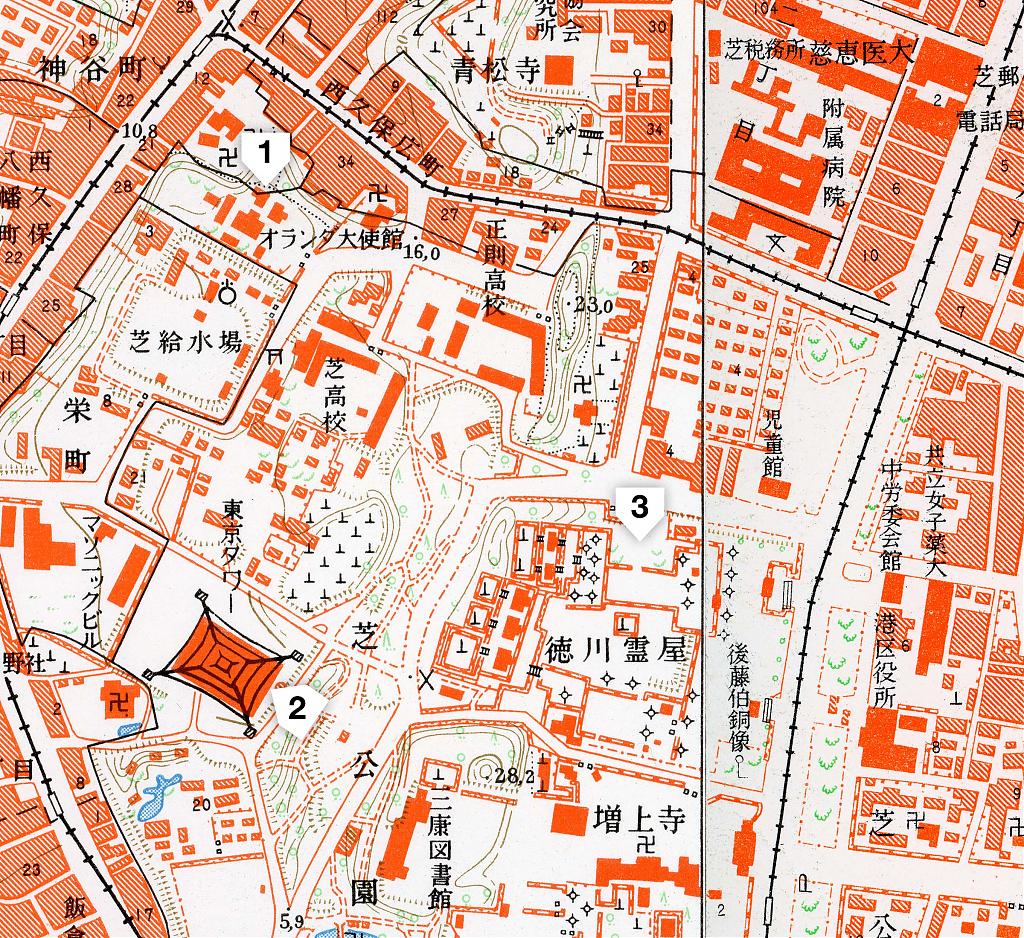

10年以上日本に住んでいたファン・デル・ポットは日本を熟知しており、すぐに東京での新しい拠点探しを開始する。就任早々の7月、東京にオランダ公使館用の区画がないかと日本の外務省に打診し、「東京に公使館を恒久的に置くことを想定している」と書き送った。13

数週間後、ファン・デル・ポットは芝切通(後の栄町、現芝公園)で視察した建物の借用を願い出る。公使館にふさわしい建物はなく、彼は利便性を考慮した結果、ここを選ぶ。

「現在正面に建っているバンガローは後方に移し、公使書記官の舎宅として使用する。正面には2階建ての煉瓦造りの家を建てられる土地がある」と書き残している。14

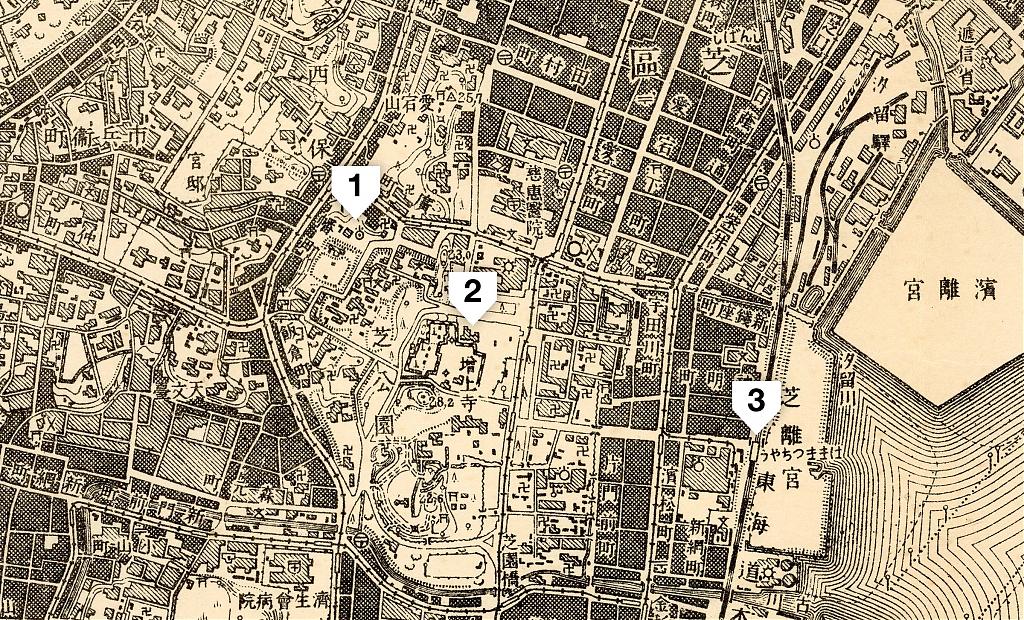

周りには寺が多く、7人の将軍の終焉の地である増上寺の近くの芝切通は、魅力的な場所だった(図33)。

この地域は生い茂る木々と美しい庭園で知られていた。1890年出版の有名なガイドブック『キーリングの日本旅行案内』には次のような記述がある。15

「東京公園」とも呼べるこの芝の地は樹木に囲まれ、美しく整備された、心地よい並木道が通っている。歩いていると、僧衣を身に着けた坊主頭の僧侶とすれ違う。多くの寺に囲まれているのが芝の魅力でもあり、特筆すべきは増上寺である。敷地内で見られる数々の文化財はここには書ききれないが、装飾を施された天井、芸術的な唐草模様や繊細な彫り細工、岩造りの手水場、宝物殿な

どは、ここを訪れる人々の楽しみに取っておく。

公使館が東京府と契約を交わすことができたのは、1883年3月までかかったが、希望した建物が敷地内に収まりきらないことがわかり、土地を追加する手続きが必要で、完成はそれから3年後の1886年だった。16

その年の11月にはレオン・ファン・デ・ポルダー書記官が入居し、1887年4月にはファン・デル・ポット駐在公使も入居する。公使館の横浜から東京への移転が完了したのは、日本政府に働きかけてからおよそ6年後のことである。17

1895年に日蘭政府間で締結された契約に基づき、オランダ政府が土地の賃貸料を支払っていたが、建物はファン・デ・ポルダーとファン・デル・ポットの所有物だった。入居から30年後の1916年、オランダ政府がようやく建物を購入する。

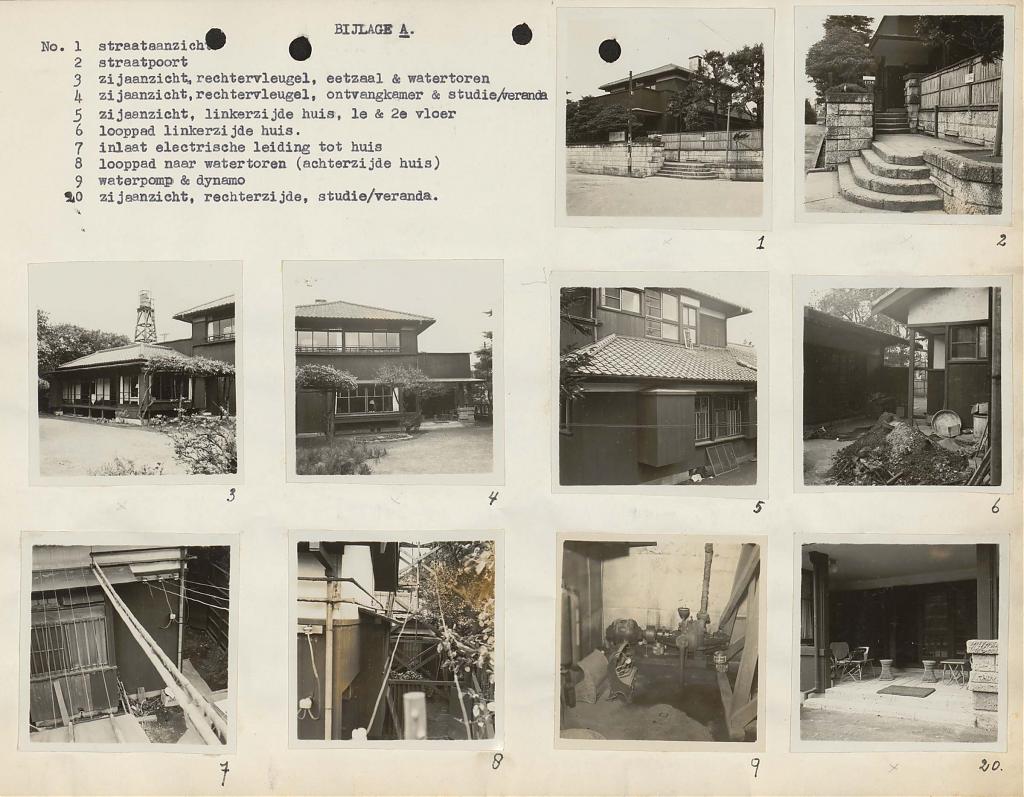

1919年に記された売却と改築の記録には、2階建ての公使館(1号館)、7つの部屋の書記官官舎(2号館)、通弁士と書記生舎宅(3号館)のほか、台所、使用人部屋、二つの小屋、門番の宿舎が記載されている。18

今回の調査で見つかった公使館の写真は数枚で、建物がどのようなものであったか、また誰が設計したのかはわかっていない(図34、35)。

関東大震災

残念なことに1916年と1919年の投資は、それほど長くは続かなかった。1923年9月1日の関東大震災は、東京、横浜とその周辺に壊滅的な被害を与える。マグニチュード7.9の地震は、震源地から60キロ以上離れた鎌倉の大仏(121トン)が60センチ近くもずれるほどの大きなものだった。公使館もこのとき破壊される。

この災害により、ファン・デ・ポルダー元参事官夫妻、横浜のフィサー副領事のほか、オランダ人5名を含む推定10万5000名が死亡、または行方不明となる。37万戸以上の家屋が消失、190万人が家を失った。

屋根から瓦が剥がれ落ち、煙突は折れ、漆喰には亀裂が入ったが、芝のオランダ公使館は奇跡的に崩壊を免れる。しかし本当の地獄はこの後訪れる。地震発生直後、被災地では火災が相次ぎ、一部では竜巻のような炎が吹き付け荒れ狂い、人々の命を奪い去る。関東大震災の犠牲者のうち、火災による死者はじつに87%にも上った。19

オランダのJ・C・パブスト特命全権公使は、6月中旬に来日したばかりだった。以前日本で勤務していた経験があった彼は、ふすまや畳を使用した木造の家屋がひしめく都市における火災の危険性を想定していた。彼はその日の光景をこう記している。20

夜半になると、公使館から北西に45分ほど離れた場所で、だんだん火の勢いが増しているのが見えた。この荒れ狂う炎がわれわれのいる建物まで到達し、全てを焼き尽くすかかどうかは完全に風向き次第だった。真夜中過ぎ、炎がこちらに向かってくる。しかし、公使館の建物は完全に開けた場所にあり、背の高い木々が飛び散る火の粉を散らしてくれたこともあり、まだそれほど危険はないように思えた。屋根に水をかける時間は十分にあり、炎の通り道になりそうな場所を片付け、延焼を防ぐ時間もあった。

彼の用心は結局無駄になる。翌朝5時、公使館に火の手が回り全焼。2日前に到着したばかりの家具は、全て失われてしまった。21 公使館の文書館もかなりの部分が消失する。

秘書官官舎(2号館)は、炎の海から何とか免れる。パブストがオランダ外務大臣に提出した報告書の中で、元運転手の宇田の毅然とした行動のおかげであると書いている。宇田が公使館を訪れるのは久しぶりだったが、「お困りでしょうからお手伝いします」と急ぎ駆けつけてくれたのだ。22

宇田が屋根の上を何度も行き来し、落ちてくる火の粉を必死に消し止めてくれたおかげで建物は大事に至らず、オランダ王国は大きな損失を免れた。わたしはこの宇田の功績に報いるため、閣下に王室勲章(この場合、オラニエ・ナッサウ勲章の銀メダル)を推薦する。

公使館で手を尽くした後、パブストは在日オランダ人の救助に向かう。オランダ東インド大手日刊紙『バタビアッシュ・ニューズブラッド』によると、パブストは車で行けるところまで行き、そこから日本の駆逐艦に乗り込み、横浜に向かったとある。23

彼は暗闇の中を歩き、手すりのない橋から転落し、足首の捻挫と肋骨の打撲を負った。それでも2週間後、被災者の多くが避難している神戸にたどり着き、救援活動を行う。

彼は姉妹にこうつづっている。「この10日間の外交官としての体験は、30年間の軍隊生活よりも驚きに満ちたものだった。私の前途は険しくなるばかりだ」。24

新公使館

2号館と3号館の仮修理が行われ、焼け落ちた使用人部屋に代わり兵舎が建てられる。パブストは2号館に移り、オランダ史上最も重要な政治家の孫であるウィレム・ヨハン・ルドルフ・トルベッケ書記官(1892年~1989年)と同居することになる。公館事務局も一時的にここに置かれた。

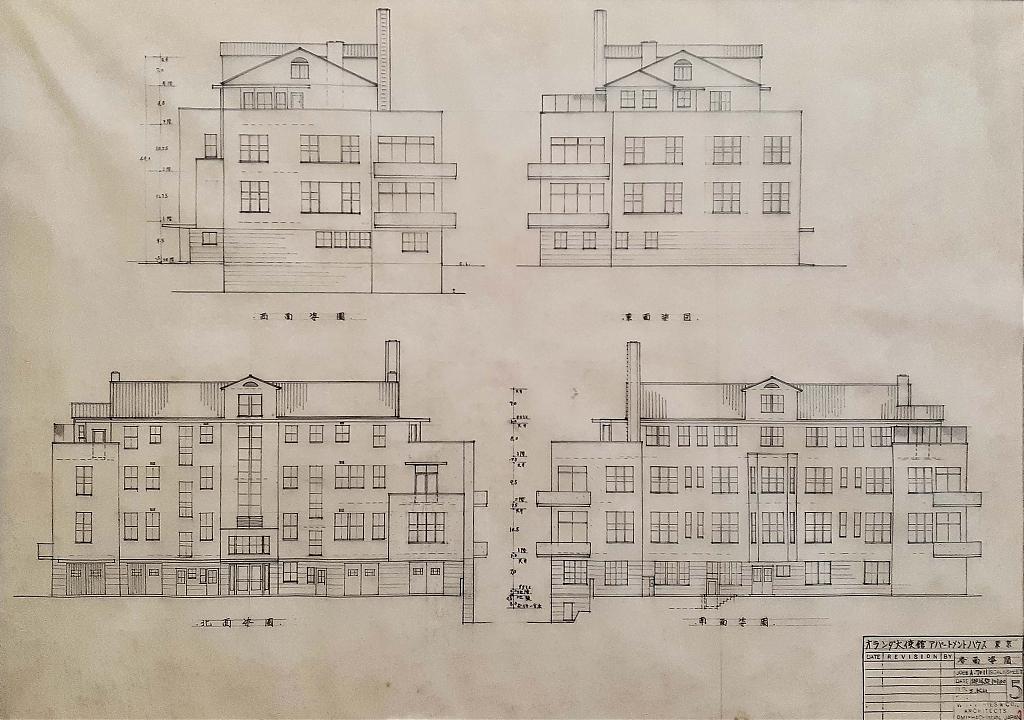

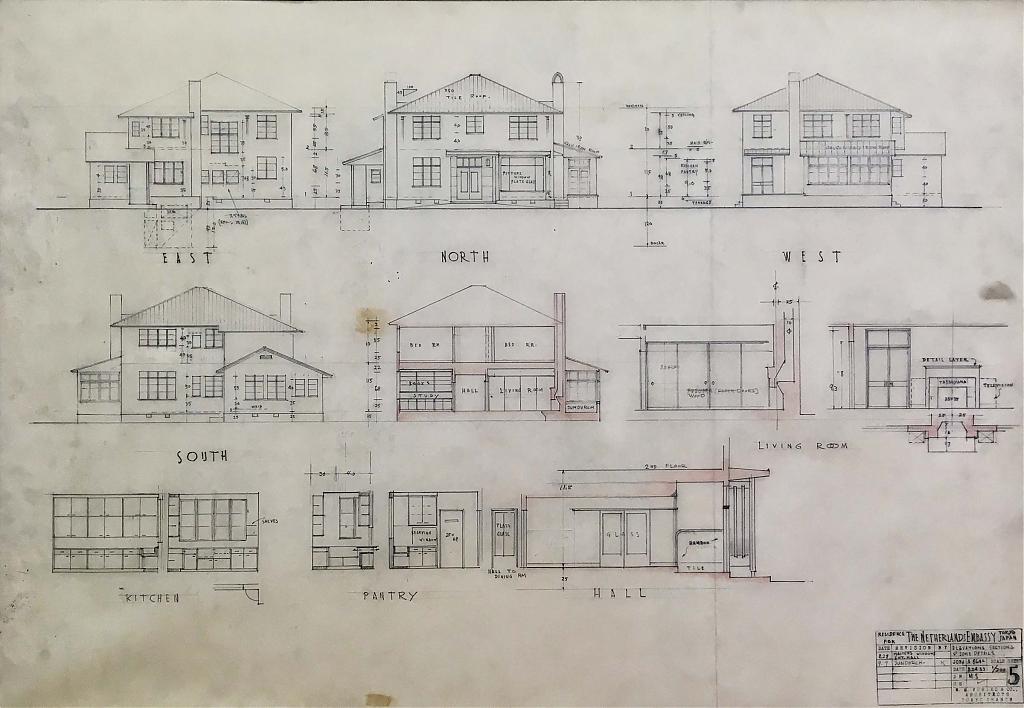

新公使館はアメリカ人建築家、ジェームズ・マクドナルド・ガーディナー(1857年~1925年)が設計した。1925年にガーディナーが亡くなると、日本人建築家の上林敬吉(1884年~1960年)が引き継ぎ、清水組(現清水建設)が建築を請け負った。

新1号館の設計では、本館と繋がる事務局、台所、使用人部屋が置かれる。2階建ての建物には、地下室と屋根裏部屋もあった。関東大震災の苦い経験から、木造ではなく、鉄筋コンクリートの使用を専門家に推奨される。

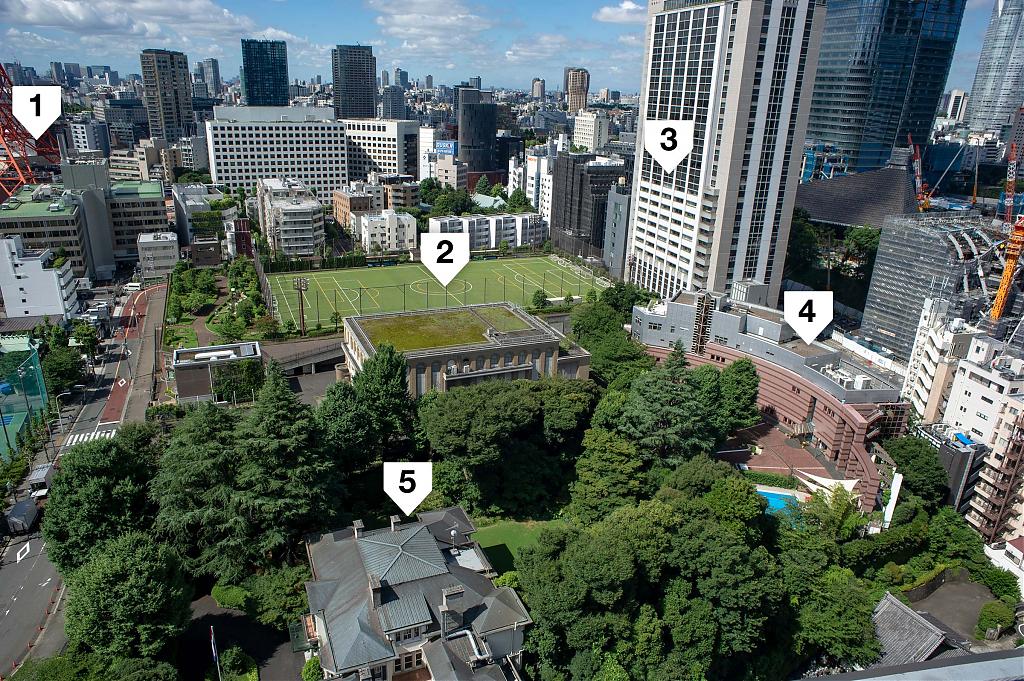

1928年8月に完成したこの建物は、その後何度か増改築が行われるものの、ほぼ当時の姿を残す(図36~41)。現在は大使の官邸として使用されている。

1940年の文書には、今は使用されていない4号館も記載されている。玄関ホール、食堂、応接室、寝室、居間、ベランダ、浴室、トイレ、台所、食料庫、和室、使用人部屋があった。この建物がいつ、どこに建てられ、どのように使われていたかは不明である。25

第2次世界大戦

1941年12月、日本海軍が真珠湾を攻撃すると、亡命を余儀なくされたオランダ政府は、日本に対し宣戦布告する。オランダ公使館は日本政府によって直ちに閉鎖され、外交官たちはそこに監禁された。

オランダ政府は中立国であるスウェーデンに、保護国として駐日外交官代理を要請し、ヴィダー・バッゲスウェーデン公使(1886年~1970年)が、12月10日にパブストと会談する。このことはストックホルム経由で、オランダ亡命政府のあるロンドンに報告された。26

スウェーデン公使館のおかげで、1942年7月30日にほとんどの在日オランダ人が避難できた。バッゲは日本人元職員にオランダ公使館を守り、管理するよう手配する。ただ、この計画は失敗に終わり、その代わりにスウェーデン公使館員のエリック・フォン・シドー(1912年~1997年)と、ニルス・E・エリクソンが公使館保護のため移ることになる。それは後に、スウェーデン公使館員、オランダ政府双方にプラスとなる。27

1943年にスウェーデン公使館で働き始めたスウェーデン人実業家カール=エリック・ネッカー(1910年~2003年)は、第2次世界大戦において、最初の空襲の一つである東京大空襲の際、オランダ公使館での体験を回想録に記している。28

1944年6月16日、「旧国王」の誕生日に事態はさらに悪化。一等書記官のエリック・フォン・シドー夫妻が、当時住んでいた旧オランダ大使館に東京の外交団を招く。パーティーは美しい庭園でのカクテルで始まったが、最初の一杯を飲み干したとき、強い揺れを感じた。外からはあまりわからなかったが、ダイニングルームに入ると、美しいクリスタルのシャンデリアが、落下するのではないかと思うほど激しく揺れていた。

戦争からの復興

1945年8月の終戦までに、東京の半分以上がアメリカの空襲で焼け野原になる。オランダ公使館敷地内にあったほかの三つの建物は焼失したが、オランダ公使館と公文書は、どうにか難を逃れる。29

1945年9月2日、東京湾上の米戦艦ミズーリ号で、コンラッド・エミル・ランバート・ヘルフリッヒオランダ海軍中将(1886年~1962年)は、国を代表して降伏文書(休戦協定)に調印する。翌日彼は東京のオランダ公使館を訪れ、エリクソンスウェーデン公使参事官にオランダ国旗を手渡し、すぐにそれは掲揚された。30

東京のオランダ大使館を訪れた。戦時中もスウェーデン公使館が手入れしてくれたおかげで、状態は良好だった。そこにはオランダへの輸送を待つ、かつての特命全権公使、パブスト将軍のスーツケースなどが多く残されていた。東京湾に停泊する、オランダ病院船チチヤレンカ号の艦長から寄贈されたオランダ国旗を掲揚してもらった。

1946年2月、オランダ政府は、オランダ軍事使節団を東京に設置することを決定。ワイブランドス・スヒリング将軍(1890年~1958年)が団長、31 戦前神戸で総領事を務めたヨハン・バーハート・ディエデリック・ペニンク(1886年~1967年)が外交官に任命される。

1946年5月20日にスヒリングは東京に到着し、1948年出国するまで、帝国ホテルに住むことになる。少し後に到着したペニンクは、帝国ホテルに数日滞在した後、夫人とともに公使館に移る。32 1946年8月には、日本占領を指揮したダグラス・マッカーサー元帥(1880年~1964年)が、ここでウィルヘルミナオランダ女王(1880年~1962年)の誕生日を祝うことになる。

その後数年間、使節団員は、軍によって手配された東京のいくつかの場所に移り住む。その一つが、江戸時代の武士で、明治時代に華族となった細川家の邸宅「オランダハウス」(図42)だった。

朝鮮戦争中(1950年~1953年)、オランダ軍が兵士の休養のために使用した目白台にあるその建物は今も残っている。1955年からは「和敬塾」の男子寮として使用される。

1948年9月には、使節団の軍務は民事任務に移行する。最初はエベート・ヨースト・レーヴ・ファン・アドゥアルド(1912年~1975年)副長、1949年1月からはヘンドリック・マウ(1886年~1970年)が務める。

1952年4月28日、対日講和条約が締結される。即座にオランダ議会で批准され、日本とオランダの国交が回復。1951年、マウの後任であったペトルス・エフレム・テッペマが、日本における最初のオランダ大使となる。かつての公使館が大使館に変わる。33

住居問題

使節団は、米占領軍から提供された住宅を使い続けていた。そのため条約によって軍用住宅の提供が終了したことを受け、大使館は深刻な住宅難に直面する。34

一時的な解決策も用意された。オランダハウスに住んでいた秘書3名は、大使館の近くにあったフリーメイソンの建物に移る。一方、ヘルマン・ハヘナー参事官(1908年~1986年)とその家族が使用していた家(焼失した2号館の代わり)は、賃貸期間が1年延長される。それに反対した所有者は強引に家賃を引き上げる。35

より持続的な解決策が早急に必要だった。そこで大使館は、著名なアメリカ系日本人建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ一柳(1880年~1964年)に、1945年に焼失した3棟の建物の再設計を依頼する。ヴォーリズ一柳はそれを請け負い、さらに一歩踏み込んだ提案をした。彼は大使館の敷地にアパートメントハウ

スを建築する計画を立て、設計も手掛けた(図44)。36

今の状況から見て、3~4軒の独立した建物や同数の車庫(あるいは一つの大きな車庫)を、その他の施設敷地内に密集して建てるのは賢明ではない。この都市の大きさから考え、庭付きの住宅を数軒建てるより、大使館員のために近代的な共同住宅を建てるほうがより利便性があると提案する。

大使館はこの方向で計画を進める。敷地内の建物が建つ予定だった場所は整地された。しかし着工間近になって、オランダ政府によってこの計画が白紙に戻される。

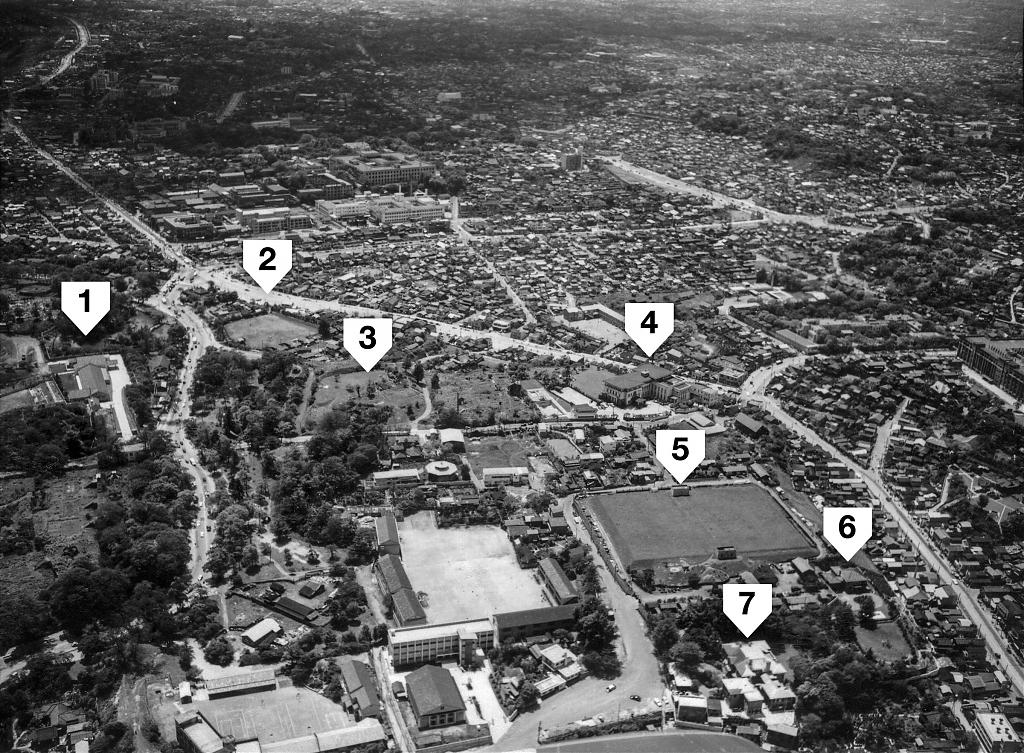

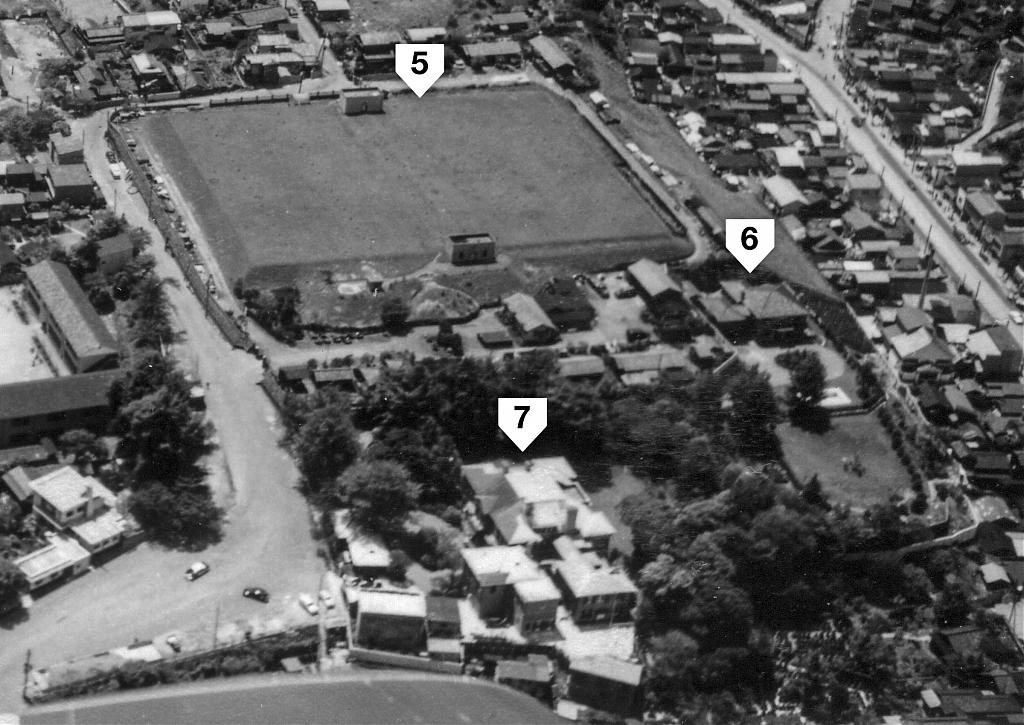

その代わりに新たに参事官邸が建設されることになり、1954年初頭に完成。この建物の写真は見つかっていないが、設計図や完成から数年後に撮影された航空写真が残っている(図43、45)。

現在

その後数十年の間に大使館の業務は大幅に増加する。70年代後半になると、本館事務棟があまりにも手狭になってくる。1991年10月、邸宅とは別に、5階建ての大きな公館事務局が開局される(図46)。興味深いことにこの建物も1928年に公使館を建築した清水建設が手掛けている。

出島を思わせる扇形の建物は、オランダの建築家ハンス・ファン・オスが設計し、造園はオランダの環境デザイナー、カリン・ダーンが担当。彼女は1923年の大震災を生き延びたイチョウの古木を取り入れ、白い象嵌を施したイチョウの葉型の赤い広場を建物正面に置いた。

この建物は当初ヴォーリズ一柳が考えていたものを彷彿とさせ、職員たちの社宅も備えたモダンな多層建築だった。彼の設計との大きな違いは、建物の大半を事務所が占めていたことだが、40年近い歳月を経て、ヴォーリズ一柳の構想が正しかったと証明される。残念なことにヴォーリズ一柳の設計した建物は、新築に伴い取り壊される。

2005年、大使館にとって歴史的な瞬間が訪れる。借地契約が結ばれてちょうど110年目のこの年、オランダ政府が日本政府から土地を買い取り、大使館は未来へと歩を進める。

追記

本研究が終了後、参事官邸の1960年代頃の写真が発見されました。

| TIMELINE | |

|---|---|

| 1859 | ディルク・デ・グラーフ・ファン・ポルスブルック副領事が長応寺を借りる。 |

| 1867 | 12月:デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックが長応寺を最後に利用する。 |

| 1870 | 6月:長応寺との賃貸契約終了。 |

| 1881 | 7月:ヨハネス・ヤコブス・ファン・デル・ポット駐日大臣が、オランダ公使館を東京に設立することについて日本の外務大臣に打診。 |

| 1887 | 4月:ファン・デル・ポットが入居。 |

| 1923 | 9月:関東大震災で公使館が焼失。 |

| 1928 | 8月:公使館が再築される。 |

| 1941 | 12月:第2次世界大戦のため公使館は封鎖され、スウェーデンの外交官が公使館を保護。 |

| 1946 | 2月:オランダ軍事使節団のヨハン・バーハート・ディエデリック・ペニンク外交官が本館に入居する。 |

| 1952 | 日蘭国交回復。旧公使館は大使館に。ペトルス・エフレム・テッペマが、日本における最初のオランダ大使となる。 |

| 1991 | 5階建て公館事務局が開設される。 |

| 2005 | オランダ政府が土地を日本政府から買い取る。 |

次へ:5. 神戸・大阪

What we still don’t know

(These questions are only shown on this site)

- Where in Tokyo was the vice-consulate and consulate located, and from when to when? (see 6. Other Locations)

- How many buildings were there on the embassy lot before WWII, when were they built, what did they look like, and how were they used? No photographs of these auxiliary buildings have yet been found.

脚注

- 脚注はこのサイトにのみ表示され、書籍には表示されません。

- 調査に使用した一次資料の一部は、アーカイブ(英語)をご覧ください。

- 生データはこの記事の研究ノート(英語)をご覧ください。

1 Moeshart, H.J. (1987). Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 54, 56.

2 ibid, 56.

3 Yokoyama, Yoshinori (1993) Dutch-Japanese Relations during the Bakumatsu Period: The Monthly Reports of J.K. de Wit, Tokyo: Journal of the Japan-Netherlands Institute, volume V pp. 1-260:

- First Visit: Arrival De Wit arrives in Yokohama on December 6, 1860, stays for five days, then leaves for Edo. “Daar Akabane, waar de Nederlandse Commissaris zijn verblijf heeft gehouden, door het Pruisische gezantschap ingenomen was, is nog een tempel Tsjio-odji genaamd afgestaan, welke niet ver van de overige legatie verwijderd, een zeer geschikt verblijf zal aanbieden, wanneer dezelve zoveel nodig en mogelijk voor bewoning naar de Europesche wijze ingericht zal zijn; het erf, waarop de priesters nog in klein bijgebouwen wonen is geheel van schuttingen omgeven en zes ambtenaren zijn er tot bewaking, die mij als geleide volgen zoo dikwijls ik uitga.” — Maandelijks verslag over December 1860 pp. 103.

- First Visit: Kanagawa On January 3, 1861, De Wit is in Kanagawa. Heuskens is killed on the 15th, and the foreign diplomats moved from Edo to Yokohama around the 21st of that month. De Wit writes “bij mijne terugkomst te Kanagawa” on page 116, but it is unclear if he returned from Edo. — Maandelijks verslag over Januarij 1861 pp. 112.

- First Visit: Departure De Wit leaves Kanagawa for Dejima on February 17, 1861. — Maandelijks verslag over Februarij 1861 pp. 122.

- Request for Return of Temple “… bleek mij nu nog uit een bericht van den Waarnemend Vice Consul der Nederlanden te Kanagawa, dat de Gouverneur dier plaats hem verzocht had mij het verlangen der Japansche Regering mede te deelen om den tempel tot mijn verblijf te Jedo afgestaan terug te nemen, indien ik daarvan geen verder gebruik maakte.” — Maandelijks verslag over Maart 1861 pp. 127.

- Second Visit: Arrival De Wit arrives in Yokohama on July 3, 1861. The Tōzen-ji Incident took place on the night of July 5-6. — Maandelijks verslag over Julij 1861 pp. 149.

- Gotenyama as Alternative “De onzekerheid waarin ik ben in hoeverre der Nederlandsche Regering het verblijf van een Diplomatiek Agent te Jedo en de kosten van huur van zulk een gebouw zoude goedkeuren, heeft gemaakt dat ik vermeden heb een bepaald antwoord over deze gehele zaak te geven.” | “De uitnodiging om het terrein te komen bezichtigen had ik eene gereed aanleiding om af te wijzen door te zeggen dat ik niet naar Jedo konden gaan, zonder de eerbewijzen te ontvangen, die bij hunne terugkomst aan de Ministers van Engeland en Frankrijk waren vervelend.” — Maandelijks verslag over September 1861 pp. 165.

- Second Visit: Gotenyama Visit and Departure On October 10, 1861, De Wit visited Gotenyama in Edo to select an area for the legation. He returned to Yokohama the same day and left for Nagasaki the day after. “… maar de afgezonderde ligging van het terrein buiten de stad zal met de voorzorgsmaatregelen van wal en grachten te zeer den schijn van afsluiting blijven behouden.” — Maandelijks verslag over October 1861 pp. 167–168.

- Third Visit: Arrival De Wit arrives in Yokohama on January 22, 1862. — Maandelijks verslag over Januarij 1862 pp. 178.

- Third Visit: Arrival in Edo On March 15, 1862, De Wit visits Edo for a meeting with a Japanese government official. Chō’ōji is not mentioned, but it is likely that De Wit stayed here. — Maandelijks verslag over Maart 1862 pp. 193.

- Third Visit: Departure from Edo On March 18, 1862, De Wit returns to Yokohama. He leaves for Nagasaki four days later. — Maandelijks verslag over Maart 1862 pp. 196.

- Fourth Visit: Arrival De Wit arrives in Yokohama on June 10, 1862. He went to Edo the following day. It is unclear how long he stayed at Chō’ōji. — Maandelijks verslag over Junij 1862 pp. 210.

- Fourth Visit: Departure On November 22, 1862, De Wit returns to Nagasaki. — Maandelijks verslag over November 1862 pp. 238.

| Visit | Summary | Incidents |

|---|---|---|

| First | December 11, 1860: Arrival at Chō'ōji. Unsure how long De Wit stayed. Was in Kanagawa in early January. | Henry Heuskens assassinated on January 15, 1861. |

| Second | October 10, 1861: De Wit visits Gotenyama, does not stay in Edo overnight. | First Tōzen-ji Incident on the night of July 5, 1861. |

| Third | March 15–18, 1862: In Edo. Report does not mention Chō'ōji, but it is likely that De Wit stayed there. | Attempted assassination of Rōjū Andō Nobumasa on January 15, 1862. |

| Fourth | June 11, 1862: Arrival at Chō'ōji. It is unsure how long De Wit stayed at Chō'ōji, but he returned to Nagasaki on November 22. | Second Tōzen-ji Incident on June 27, 1862. Namamugi Incident on September 14, 1862. |

- Because the temple was hardly used, the Japanese government sent De Graeff van Polsbroek a letter on March 15, 1861 explaining that the head priest wanted his temple back and suggesting to move the furniture to the Akabane guest house. De Graeff van Polsbroek rejected this. — 2.05.10.08 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan, 1879-1890: 36 Correspondentie over gronden en eigendommen der Nederlandse regering te Yokohama (Benten), Yedo en Kanagawa. 1860-1877, 0147–0148.

4 Yokoyama, Yoshinori (1993) Dutch-Japanese Relations during the Bakumatsu Period: The Monthly Reports of J.K. de Wit, Tokyo: Journal of the Japan-Netherlands Institute, volume V pp. 12.

5 ibid, pp. 245: “Na het vernielen van het gebouw voor de Engelse Legatie bestemd heb ik een brief ontvangen van de Japansche Ministers, waarin zij mij onder mededeling van het gebeurde, hunne vrees te kennen geven dat de volksgeest wellicht tot erger moet overslaan, indien men er bij volhardde om de gebouwen voor de Legatiën op te richten op Goten-Jama, daar deze plaats van oudsher voor algemeene volks vermakelijkheden bestemd was, en mij verder voorstellen om in overleg met de overige Diplomatieke Agenten eene andere plaats hiertoe uit te kiezen.” — Maandelijks verslag over Maart 1863.

For more information, also see: United States, Department of State (1864). Papers Relating to Foreign Affairs: Accompanying the Annual Message of the President to the First Session of the Thirty-eighth Congress, Volume 2. U.S. Government Printing Office, 985–988.

6 Moeshart, H.J. (1987). Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 61. “Het jaar 1862 liep verder zeer geagiteerd ten einde. Herhaaldelijk bracht ik met of zonder last van de Consul-Generaal de Wit bezoeken aan de [Gorōjū] (Ministerraad) in Edo. De tochten waren verbazend aangrijpend, vermoeiend, tevens uiterst gevaarlijk wegens de anarchie in die stad. De rit ter paard derwaarts, op flinken draf, duurde vier uur. Ik verkleedde mij dan in de Nederlandse Legatie te Edo, steeg op een ander paard en bereikte dan in een uur de [Gorōjū]. Het onderhoud duurde dan een uur en keerde ik op dezelfde wijze terug. Tien uur had ik dus te paard gezeten. t’Huis komende was ik dan ook dikwerf te vermoeid om te kunnen eten en begaf ik mij na het gebruiken van een bad, naar bed.”

7 Humbert, Aimé (January 1867). Le Tour du monde: nouveau journal des voyages / publié sous la direction de M. Édouard Charton et illustré par nos plus célèbres artistes. Le Japon (pp. 289–336). Paris: Hachette, 300–303.

The Consul of Portugal also stayed at Chō’ōji. Letter dated January 16, 1866: 2.05.10.08 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan, 1879-1890: 36 Correspondentie over gronden en eigendommen der Nederlandse regering te Yokohama (Benten), Yedo en Kanagawa. 1860-1877, 0143.

8 Nationaal Archief. 2.05.10.08 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan, 1879-1890: 36 Correspondentie over gronden en eigendommen der Nederlandse regering te Yokohama (Benten), Yedo en Kanagawa. 1860-1877, 0142. Letter dated September 22, 1865, requesting the Japanese government to make Chō’ōji habitable. If not De Graeff van Polsbroek will build a house in Yokohama.

9 ibid, 0143. January 9, 1866: Plans for enlargement of Chō’ōji. This was described as a “new wing” or “new house” in different letters. It appears that it took until summer until construction was started.

- ibid, 0143 (right). In a letter dated November 5, 1866 permission is also requested to make changes to the room of the chancellor.

10 Japan Center for Asian Historical Records, B12082764300, 芝長応寺和蘭仮公使館地租家租徴収一件. Letter by De Graeff van Polsbroek dated February 7 1871 (0051–0052), states that he had not used Chō’ōji since December 1867. Another letter states that Chō’ōji was furnished for European use and could not be rented to Japanese.

11 Nationaal Archief. 2.05.10.08 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan, 1879-1890: 36 Correspondentie over gronden en eigendommen der Nederlandse regering te Yokohama (Benten), Yedo en Kanagawa. 1860-1877, 0144 (right). Letter dated June 16, 1870: The legation no longer wishes to use Chō’ōji.

Also: Japan Center for Asian Historical Records, B13080024800, 各国往復国書 自安政五年至慶応四年/分割3 and B13090494400, 公使館/長応寺蘭国仮公使館一件 一 | 外務省外交史料館特別展示「幕末へのいざない」展示史料解説 外務省外交史料館別館展示室・平成28年10月11日~12月27日

12 When the samurai system was abolished in the early 1870s, it lost more parishioners. The proceeds were used to develop the Hokkeshū-Nojō farm in Teshio-gun, northern Hokkaido. In 1902, the temple was relocated to this farm. In 1907, a new Chō’ōji temple was also built in Koyama in Tokyo’s Shinagawa-ku. 林, 善茂(1963)法華宗農場顚末北海道大學 經濟學研究 12-2、北海道大学經濟學部、11–29. Also 品川史跡めぐり・長応寺(ちょうおうじ) 小 山 1-4-15 品川区政50周年記念誌 しながわ物語(品川区企画部広報広聴課)

13 Japan Center for Asian Historical Records, B12083356000, 1881年7月25日付和蘭公使ヨリ外務卿代理上野景範宛公使館地所之件ニ付依頼. Van der Pot’s name is also spelled as Johannes.

14 Japan Center for Asian Historical Records, B12083356100, 1881年8月19日和蘭公使ヨリ上野景範宛芝切通シニアル杉氏所有地所之件, 0012, 0013.

15 Farsari, A. (1890). Keeling’s Guide to Japan: Yokohama, Tokio, Hakone, Fujiyama, Kamakura, Yokoska, Kanozan, Narita … Yokohama: Kelly & Walsh, Limited, 57–59. Sadly, this was all bombed into oblivion during the Second World War.

16 Japan Center for Asian Historical Records, B12083356100, 1881年8月19日和蘭公使ヨリ上野景範宛芝切通シニアル杉氏所有地所之件, 0080.

17 Japan Center for Asian Historical Records, B12083356300, 一般/分割1.

The lot was again enlarged in 1895. Japan Center for Asian Historical Records, B12083356400, 一般/分割2.

18 Nationaal Archief. 2.05.115 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941: 123 Stukken betreffende de Nederlandse gezantschapsgebouwen in Tokio. 1914-1927.

19 武村 雅之。過去の災害に学ぶ(第13回) 1923(大正12)年関東大震災 – 揺れと津波による被害 - 広報 ぼうさい No.39 2007/5. Also 鹿島小堀研究室の研究成果を基に、理科年表が関東大震災の被害数を80年ぶりに改訂

20 Nationaal Archief. 2.05.115 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941: 123 Stukken betreffende de Nederlandse gezantschapsgebouwen in Tokio. 1914-1927, 0723–0731.

“De meest nabijzijnde brand woedde op minstens 1/2 uur gaans, zodat voorlopig geen gevaar bestond. In den avond overtuigde ik mij persoonlijk, dat de wijken rond het gezantschap gelegen volkomen rustig waren, dat niemand daar aan brand dacht, maar dat men uit vrees voor nieuwe aardschokken zich gereed maakte den nacht onder den blooten hemel door te brengen.”

“Tegen middernacht tusschen 1 en 2 Sept. zag ik een brand, welke op ongeveer 3/4 uur afstand noord, noordwest van het gezantschap woedde, gaandeweg zich uitbreiden [sic]; het hing geheel van de richting van den wind af, of hieruit gevaar voor onze gebouwen kon ontstaan. Na middernacht breidde de brand zich in onze richting uit, maar het gevaar scheen nog niet groot, omdat de gebouwen van het gezantschap geheel vrij staan, aan de zijde van den brand gedeeltelijk door hooge boomen tegen vonken gedekt waren en bovendien, omdat alle tijd bestond tot nathouden van het dak en opruiming van eenige gevaarlijk staande gebouwtjes, die den brand naar ons konden voortplanten.”

…

“Onder die omstandigheden was het lot der gebouwen van het gezantschap niet twijfelachtig; toch duurde het tot ongeveer 5 uur in den morgen van 2 Sept, vóórdat het hoofdgebouw vlam vatte.”

21 Stolk, Dr. A.A.H. (1997). Jean Charles Pabst: Diplomaat en Generaal in Oost-Azië 1873-1942. Zeist: Dr. A.A.H. Stolk, 46.

22 Nationaal Archief. 2.05.115 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941: 123 Stukken betreffende de Nederlandse gezantschapsgebouwen in Tokio. 1914-1927, 0723–0731.

“Het secretarisgebouw is gespaard gebleven, en dat zulks voor een groot deel te danken is aan het cordate optreden van den vroegere chauffeur Uda van de Heer Thorbecke, die, hoewel sedert eenigen tijd niet meer bij dezen in dienst, toch op het gezantschap verschenen was om zoo nodig te helpen. Op het dak heen en weer gaande, wist Uda de neerkomende vonken onschadelijke te maken, waardoor het gebouw ten slotte behouden werd en den Staat der Nederlanden groot verlies bespaard is gebleven. Het komt mij voor, dat Uda voor een en ander een belooning verdiend heeft en ik veroorloof mij dan ook hem bij Uw Excellentie aan te bevelen voor een Koninklijke onderscheiding, welke in dit geval in de zilveren eremedaille der oranje-Nassau-Orde zou kunnen bestaan.”

23 Bataviaasch Nieuwsblad (1923-10-01), De aardbeving in Japan: Het lot der Hollanders. “Later heeft hij zich zover mogelijk met zijn auto begeven in de richting van Yokohama en is toen met een Japanschen destroyer verder naar Yokohama gegaan. Het deed goed om te zien hoe kalm de heer Pabst daar alles in Yokohama regelde.”

24 Stolk, Dr. A.A.H. (1997). Jean Charles Pabst: Diplomaat en Generaal in Oost-Azië 1873-1942. Zeist: Dr. A.A.H. Stolk, 46. “Je ziet dat ik in tien dagen als diplomaat meer avonturen heb gehad dan in mijn dertigjarige militaire loopbaan. Als dat zo doorgaat, staat mij nog heel wat te wachten.”

Also: Nationaal Archief. 2.05.115 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941: 123 Stukken betreffende de Nederlandse gezantschapsgebouwen in Tokio. 1914-1927.

Nationaal Archief. 2.05.115 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941: 98 Pabst, J.C., 1935-1941, 0386.

25 Nationaal Archief. 2.05.115 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941: 124 Stukken betreffende onderhoud van de gezantschapsgebouwen. 1938-1940, 0001–0002.

26 Lottaz, Pascal, Ottosson, Ingemar, Edström, Bert (2021). Sweden, Japan, and the Long Second World War: 1931–1945. New York: Routledge, 134.

27 ibid, 138.

28 Necker, Carl-Erik (1997) Minnen från krigsåren i Japan, Hikari Skandinavisk-japansk litteraturtidskrift Vol-3, Nr. 2.

29 Nationaal Archief. 2.12.44 Inventaris van het archief van het archief van Luitenant-Admiraal C.E.L. Helfrich, 1940-1962: 13 Stukken betreffende de aanwezigheid van Helfrich bij de ondertekening van de Japanse overgave in Tokio, september 1945, 0006.

30 Helfrich, C.E.L. (1950). Memoires van C. E. L. Helfrich Luitenant-Admiraal b.d. Tweede Deel: Glorie en tragedie. Amsterdam/Brussel: Elsevier, pp 224 (3 september 1945). “Wij bezochten ook het Nederlandsche gezantschapsgebouw te Tokio. Het was in goede staat, en gedurende de oorlog goed verzorgd door het Zweedse gezantschap. Ik vond er talrijke gepakte koffers en kisten van de vroegere, overleden gezant, generaal Pabst, welke op vervoer naar Nederland wachtten. En ik liet een Nederlandse vlag hijsen, welwillend afgestaan door de gezagvoerder van het in Tokiobay liggende Nederlandse hospitaalschip Tjitjalengka.”

31 Van Poelgeest, Lambertus (1999). Japanse Besognes: Nederland en Japan 1945–1975. ‘s-Gravenhage: SDU, 122.

32 ibid, 126.

33 ibid, 130.

34 Nationaal Archief. 2.05.116 Inventaris van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Japan (Tokio), 1946-1954: 434 Stukken betreffende de behuizing van Nederlands ambassadepersoneel in Tokio 1952-1953, 0062, 0078, 0084.

35 ibid, 0013, 0036–0042.

36 Nationaal Archief. 2.05.116 Inventaris van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Japan (Tokio), 1946-1954: 425 Stukken betreffende de bouw van de Nederlandse ambassadegebouwen in Tokio 1952, 0047. Merrell Vories Hitotsuyanagi to Netherlands Ambassador, May 1, 1952.

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()・4. 江戸・東京、出島から東京へ。2025年11月05日参照。(https://www.dejimatokyo.com/articles/46/edo-tokyo)

この記事のコメントはまだありません。