日本初のオランダ領事館

現在横浜は人口約380万人で、日本の第二の都市だが、1859年7月に開港した当時は、小さな漁村でしかなかった。1858年8月18日にオランダのヤン・ヘンドリック・ドンケル・クルティウス理事官が調印した通商条約には、開港地として言及されることもなかった。その栄誉は、江戸と京都を結ぶ東海道の宿場町として栄えた神奈川の地に譲られることになる。

多くの旅人でにぎわっていた東海道には、開国に反対する武士たちも紛れ込んでいた。徳川幕府は外国人が多く住み着くと面倒になると恐れ、それを理由に、神奈川の対岸にある横浜に外国人居留地を置く。

幕府は英断を下した。彼らの不安は的中してしまったのだ。さらに、横浜港は大型の外国船が入港できるのに対し、神奈川は水深が浅すぎた。

商人たちは横浜に商機を見いだしていたが、横浜を「神奈川」と呼んだオランダの役人は、それほど楽観的ではなかった。1859年5月に横浜を調査したJ・H・ファン・カペレンオランダ海軍司令官は、「人々が貿易地として神奈川に持つ大きな期待は裏切られるであろう」と書いている。1

新港に領事館を開設する準備を全くしていなかったことからもそのことがわかる。しかし横浜開港のわずか2週間前にその考えは覆される。ドンケル・クルティウスの書記官のディルク・デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、貿易会社を設立し、横浜に移住することを計画していた。総監は彼に、横浜の副領事になる気はないかと尋ねた。デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、この提案を受け入れた。

ドンケル・クルティウス自身は、横浜の将来性をあまり見込んでいなかったようで、あえてこの決定を公にしていなかった。「この決定は内密にし、あなたが神奈川に会社を設立し、そこに留まることを決めた場合にのみ有効とする」と指示書には書かれている。2 横浜に移住したオランダ商人たちは、イギリスの領事を頼るよう指示された。

日本初のオランダ領事館の始まりは、偶然が重なると同時に、決して幸先がいいものではなかった。

湾の向こうの寺

1859年月3日、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、ついに横浜に到着する。21時ごろの港は闇に包まれ、オランダ商船プリンセス・シャルロット号からは何も見えない。彼が開港後間もない横浜を初めて目にしたのは、役人たちに周辺を案内してもらった翌朝だった。

ポルスブルックが波止場から横浜港を見渡すと、奉行所や新築の運上所(現在の税関にあたる)が見えた。左側は外商のための区画があり、右側の新しい日本人街では、一部の商人たちがせっせと新しい店を建てている最中だった。港の右端には、小さな森の中に隠れるようにして洲干弁天社があった。

運上所の左側には領事用の住宅5棟が建てられていた。デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、オランダ商人の横浜定住を妨げはしないが、自分はオランダ政府から「神奈川領事」に任命されたのだから、横浜ではなく神奈川に住むべきだと、当時外国奉行だった村垣範正に告げる。3

村垣はひどく頭を悩ませた。デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックの日記には、「奉行は『もしあなたが神奈川に住むことになれば、今後続く他の領事たちも同じようにするでしょう。どうかお考え直しください』と言った」と記されている。そしてこれでは保護が難しくなると奉行は主張した。4

それでもデ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、指定された領事館に移るのを拒み、神奈川に住居が見つかるまで船内に留まった。その結果、日本の役人たちはこの船を「領事船」と呼ぶようになる。船長のクラース・ラウレンズ・ヒレは、オランダの新聞『ヤファボーデ』に寄せた手紙の中で、半年経った今も自分の船が「領事船」と呼ばれていると記している。5

7月10日、日本政府は、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックに神奈川の成仏寺6 を提供する。その寺は「大通りから離れた狭い脇道にあり、まるで廃墟のようだ」とヤファボーデは報じている。納得がいかない副領事は苦情を伝え、7 10月になる前に、神奈川への入り口であり、東海道のすぐそばの長延寺に移ることになる(図10~13)。8

江戸から来た旅人が神奈川に差し掛かると、掲げられた巨大なオランダ国旗をまず目にすることになる。9

オランダを知ってもらうには絶好の場所かもしれないが、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、湾を隔てた横浜で主に仕事をしていた。彼はすぐに横浜に小さな家を借りたため、そこを領事館として使うようになる。10 この家がどこにあったかは未だ不明である。

神奈川から横浜まで、借りた船で毎日使用人5人と渡る。風向きがいいと、30分ほどで到着するこの小さな船旅は、不愉快なことが多い。到着したときには、スーツがよくびしょびしょになっている。18時ごろに神奈川に戻るまで、ずっとそれを着ることになる。仕事で疲れた後は、家でゆっくりするのが待ち遠しい。

第一棟

神奈川に住むことについては慎重にすべきだという日本側の判断は正しかった。尊王攘夷の掛け声のもと、不満を募らせた武士たちは、一触即発の状態にあった。

1859年の8月、ロシア人将校と水兵が横浜の路上で無残に殺害される。そして5か月後の1860年1月には、ラザフォード・オールコックイギリス外交官の通弁官(通訳)が、江戸のイギリス公使館で刺殺される事件が発生。そのわずか数日後に全焼した江戸のフランス公使館の火事も、放火が原因だと思われる。

2月26日には横浜の日本人街で、ウェスル・デ・フォスオランダ人船長とヤスパー・ナニング・デッケルが、買い物に行く途中惨殺される。デ・フォスの右手と指の一部は、50歩ほど離れた二人の遺体の間に置かれていた。翌年3月には、外国との協調を唱えた徳川幕府の大老・井伊直弼が、江戸城に向かう途中に襲撃され、刺殺される。その後も襲撃は続いた。11

最大のショックは、1861年1月14日、ヘンリー・ヒュースケンが、江戸で待ち伏せされて襲撃され、翌朝死亡したことだ。ヒュースケンはタウンゼント・ハリスアメリカ領事の通訳をしていたオランダ系アメリカ人で、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックの親友でもあった。

それでも領事たちを横浜に移住させたいと考える日本政府は、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックに新しい領事館の建設を約束する。友人の死からわずか10日後、彼は領事館を神奈川から横浜にあった自分の会社の事務所に移す。12

この会社の住所は不明だが、歌川貞秀が1861年に描いた横浜の錦絵には、「オランダコンシウロヲ(オランダ領事)」という文字と、オランダの国旗を掲げた旗竿が描かれている(図14)。この建物は運上所と山手のほぼ中間に位置しており、1859年にデ・グラーフ・ファン・ポルスブルックが借りていた事務所の可能性が高い。

オランダが神奈川から横浜への移転に同意した最初の国であったため、この移転は重要であった。他の領事たちもデ・グラーフ・ファン・ポルスブルックに倣う。

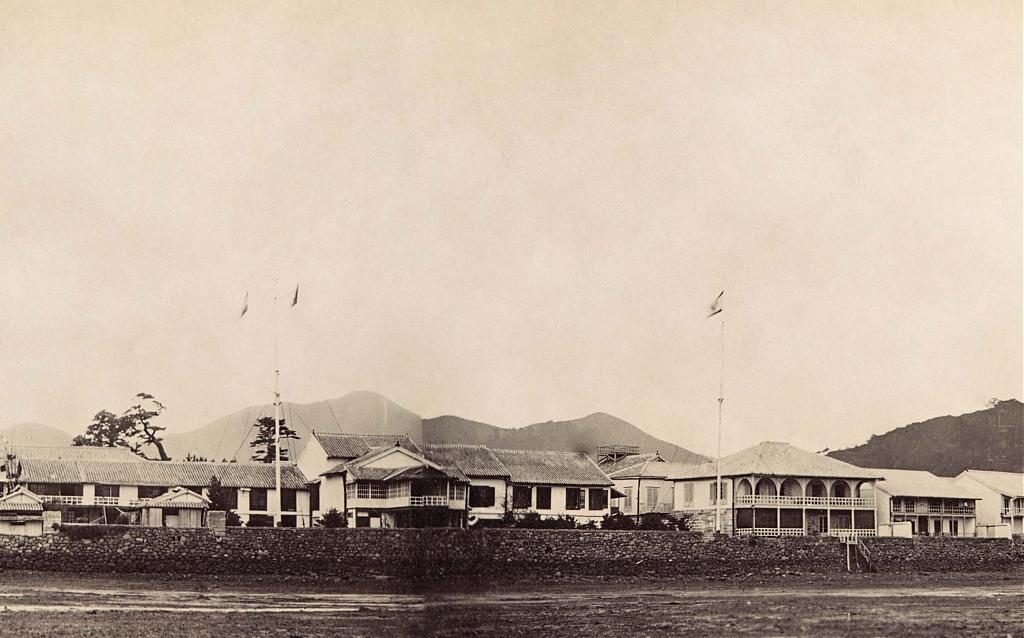

幕府は新しい領事館を弁天社の跡地に建てた(図15)。これは日本で初めて建設されたオランダの外交施設である。デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、1862年5月1日に入居したとされる。13

領事館は日本人街で唯一の外国建築であり、とても印象的だった。1859年から1862年に日本に滞在したドイツの外交官ルドルフ・リンドウは、「1862年の横浜で最も大きく、美しい邸宅」と記している。14

和洋折衷の四角い建物は、煉瓦、木材と土漆喰でできていた(図16)。西、北、東と高いベランダが建物を囲んでおり、1863~1864年に条約締結のために来日し、この屋敷に滞在したスイスの政治家エメ・アンベール(1819~1900)は、「まるでスイスの山小屋のようだ」と書いている。15

広々としたダンスホールやレセプションホール、図書室、大食堂、ワインセラーまであった(図17、18)。部屋はすべてベランダに面しており、出島から移送したアンティーク家具や、ロンドンから運ばれた家具、カーテン、絨毯などが置かれていた。16

同時に当時一般的だった日本家屋のように、この家も平家建てだった。日本の高温多湿の夏に最適だとされていたからだ。「高い天井や、広い廊下や台所のおかげで、空気がよく循環している」とアンベールは記している。

屋根の上にはバルコニーがあり、そこから江戸湾を一望できた。アンベールとデ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、ヨーロッパから届く手紙を積んだ汽船の到着をよくここで待っていた。

デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、とても広い庭がお気に入りだった。「庭の配置は素晴らしく、とても美しい花や植物が数え切れないほど植えられている。椿、ミカンの木、アザレア、ライラックなどだ」と彼は回想録に書いている。17

総面積が6,491平方メートル18 あった敷地内には、厩舎、馬車小屋、8軒の使用人用の小さな家や倉庫があり、当時息子のピーテルを身ごもっていた内縁の妻、小山おちょうのための2階建ての家もあった。19

弁天の重要性

弁天の素晴らしい建築は、将来の重要性を予感させるものだった。デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、1861年3月に領事に昇進し、1863年7月には駐日総領事兼外交事務官となり、その時点で総領事館は出島から弁天に移された。

1868年7月、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックが日本におけるオランダ初の駐日公使となったことで、事実上今日の大使館に匹敵する総領事館となる。

弁天の地は、日本で初めて建設されたオランダの外交施設として、両国の外交関係に貢献するだけでなく、これをはるかに超える重要な役割を担っていたのである。アンベールスイス特命全権公使は、日本との通商条約を締結する際ここに滞在した(1864年)。20 また、1868年、デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックが、スウェーデン、ノルウェー、デンマークの条約締結の交渉をしたのも弁天だった。

当初オランダ総領事館は、弁天社の森に隠れた日本唯一の外国拠点であった(図20)が、やがて周囲の環境は大きく変化していく。フランスやドイツの公使館が隣接するようになり、神社は1869年に羽衣町に移転。森は道路や建物に変わっていく。1872年に東京(新橋)~横浜間に鉄道が開通すると、弁天から大岡川を渡ったところに駅ができ、総領事館は駅からすぐになる(図19)。

残念ながらこの状況は長くは続かず、1880年ごろ、総領事館は、横浜の外国人向け高級住宅地である山手に移転する。初めは山手245番地、次に244番地、最後に17番地に移る。そして1886年に横浜を離れ、東京に移転。横浜から東京に移転した最後の公使館の一つだった。

もう一つの領事館

1863年に総領事館が横浜に移された直後、新たなオランダ領事館が設置される。1863年5月1日、25歳のオランダ人商人、ジョージ・フレデリック・プラーテが領事代理に就任し、21 1864年1月には、この新しい領事館の領事に任命される。22

正確な住所は見つかっていないが、今回の調査中、この時期に運上所の隣にオランダ領事館を手書きで記している地図が、スイス連邦公文書館で見つかった(図21)。23

日本政府が1865年にデ・グラーフ・ファン・ポルスブルックに送った書簡で、「公務のために割譲された土地(領事館)」の場所として、駒形町を挙げている。領事館の文書には他にもこの地域を記したものがあり、ある文書には領事館が「運上所の東側」にあると書かれている。

「駒形町」はスイス連邦公文書館の地図に記された場所の周辺だ。そして、手書きで書かれた建物は運上所の東側にある。24 このころのジャパンタイムズの記事には、「運上所に近いオランダ領事館」に保税倉庫が建てられていたこと書かれている。1866年の横浜の大火を描いた地図にも、上記の場所が保税倉庫として記されている。

以上のことから、スイス連邦公文書館にある地図に記された建物が、新しい領事館だと考えられる。これは事実上、1967年に閉鎖されるまで横浜市を担当していた領事館の最初の場所になる。

オランダ領事館は、波乱万丈の道をたどる。1866年2月12日、プラーテが体調を崩し、オランダに帰国した後、オランダ貿易協会(NHM)の代理であった、ウィレム・マルティヌス・ファン・デル・タックが領事代理に就任する。彼は領事館を、横浜港に面した高級住宅地にある海岸通5番地の自分の邸宅に即座に移す。

それからわずか9か月後の11月に災難が起きる。デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックは、「26日の恐ろしい大火で、この街のほとんどが焼け落ちた」と、オランダ外務省宛ての手紙に書いている。日本人街の4分の3が焼失したため、外国人居留地全体が灰と化すのではないかと心配され、「美しい石造りの耐火倉庫も、荒れ狂う嵐のような火柱には勝てなかった」と記している。25

スコットランド人記者、ジョン・レディー・ブラックは、デイリー・ジャパン・ヘラルドでその後の様子を書いている。26

迫り来る炎の行く手にある建物を爆破するのが先決だとされ、ファン・デル・タクの家から解体が始まる。所有者や数人の領事が抗議したが、提督は耳を貸さず強行。後には灰と化した家の残骸だけが残された事実を、見て見ぬふりはできない。

この建物は再建され、その後数年間、領事館とオランダ貿易協会の事務所が海岸通5番地に置かれる。2階建ての洋風の豪華な建物には、屋根付きの広いバルコニーがあり、港の美しい風景を眺めることができた(図22)。

1875年ごろから、領事館は新しい領事の就任の度に移転するようになり、その後48年間に18もの異なる住所に移転した。1880年代以降は、横浜のベルギーとドイツの領事館がオランダの代理を務め、1891年に副領事館として再開された。

1923年、再び災難が襲う。9月1日正午前に発生した関東大震災により副領事館は崩壊。ウィレム・デリナス・フィサー副領事(1893-1923)の遺体は未だ発見されていない(図23)。27

彼は前年の11月2日に着任し、震災の6日前に休暇から戻り、30歳の誕生日を迎えたばかりだった。彼が公使館へ送った最後の電報が、事務所に戻った報告なのは何とも残念だ。28

16年間横浜に在住したオランダ人ジャーナリスト、アンリエッテ・ホルスト=ヘンドリックス(1877-1933)は、震災で家を失う。9月29日にかつて家があった場所に戻り、家族との思い出の品を瓦礫の山から見つけようとした彼女は、フィサーついてこうつづっている。29

親愛なるフィサー領事が亡くなったであろう大通りを通る。震災のあった9月1日、8月に休暇を取って旅に出ていた彼は、10時に横浜に戻ったばかりだった。領事館に到着した彼は、旅行中に日本の美しさに魅了されたと語り、終生を日本で過ごすことにしたと話した。領事はその2時間後に生涯を閉じることになる。

震災後、横浜の副領事館は11月まで放置され、その後、オランダの海運業者メンノ・サイモン・ヴィアスムが、山下町25Aの仮設事務所で名誉副領事に任命される。30 当時の写真には、瓦礫と廃墟に囲まれた、工事現場のような簡素な建物が写っている。

1929年、副領事館が領事館に昇格。1941年12月、日本とオランダの間で敵対戦争が始まると、閉鎖せざるを得なくなる。

日本が降伏してから約3年後の1948年7月、ヴィアスムは横浜で領事業務を再開する。31 住所は不明だが、1959年から1963年にかけては、以前の住所である中区山下町25番地に置かれていたのがわかっている。

1964年、領事館は中区山下町204番地のストロングビルに移転。それからわずか数年後の1967年には、横浜の領事館は永久に閉鎖される。その後、横浜には名誉領事館が置かれた。

| TIMELINE | |

|---|---|

| 1859 | 7月4日、横浜開港後、神奈川にある成佛寺(後に長延寺)に日本初のオランダ領事館が設立される。 |

| 1861 | ヒュースケンの暗殺後、領事館は神奈川から横浜に移転。 |

| 1862 | 横浜・弁天に日本初のオランダ外交官官舎が完成。 |

| 1863 | 領事館が総領事館となる。 |

| 1864 | 新たな領事館が横浜に開設。その後、横浜のオランダ領事館は20か所以上移転する。 |

| 1868 | 弁天の総領事館が公使館となる。 |

| 1880 | 弁天から山手に公使館が移転。 |

| 1886 | 山手から現在の東京の場所に公使館を移す。 |

| 1967 | 領事館が閉鎖される。その後、横浜に名誉領事館が置かれる。 |

次へ:4. 江戸・東京

場所

| 神奈川県・横浜市における主要なオランダの外交使節団の住所 | |

|---|---|

| 01 1859年7月4日〜10日 | 横浜港プリンセスシャーロット号にて |

| 02 1859年7月〜9月(?) | 神奈川宿・成仏寺 |

| 03 1859年9月(?)〜1861年1月25日 | 神奈川宿・長延寺 |

| 04 1859年7月(?)〜1862年5月1日 | 横浜 - 場所不明。長円寺と同時使用。 |

| 05 1862年5月1日〜1880/1881年 | 弁天 |

| 06 1882年? | 山手町245番 |

| 07 1883年?〜1884年? | 山手町244番 |

| 08 1885年? | 山手町71番 |

| 住所は当時のものであり、現代の住所とは異なる場合がある。また、一部の年号はおおよそのものです。グーグルマップで所在地を確認する。 | |

| 横浜のもう一つの領事館の住所 | |

|---|---|

| 01 May 1, 1863年5月1日?〜1866年2月12日 | 駒形町 |

| 02 1866年2月12日〜1875年? | 海岸通5番 |

| 03 1875年?〜1876年? | 海岸通12番 |

| 04 1877年?〜1878年? | 弁天 |

| 05 1879年?〜1880年? | 海岸通5A番 |

| 06 1881年? | 山手町179番, c/o ベルギー領事館 |

| 1882年?〜1883年? | 不明 |

| 07 1884年?〜1891年? | 本町通81番, c/o ドイツ総領事館 |

| 08 1891年12月2日〜1896年5月20日 | 92番 |

| 09 1896年5月20日〜1897年 | 日本大通177番 |

| 10 1897年8月29日〜1898年/1899年 | 山手町90番 |

| 11 1898年/1899年〜1900年 | 山手町104D番 |

| 12 1900年4月9日〜1902年? | 本町通87B番 |

| 13 1902年?〜1903年? | 薩摩町89B番 |

| 14 1903年?〜1905年3月1日 | 豊後町168A番 |

| 15 1905年3月1日〜1906年9月19日 | 九州町214番 |

| 16 1906年9月19日〜1907年? | 本町通74番, 横浜国際ビルディング, c/o ベルギー領事館 |

| 17 1907年?〜1909年? | 山手町30番, c/o ベルギー領事館 |

| 18 1910年? | 26番, c/o ベルギー領事館 |

| 19 1911年?〜1917年 | 山手町46A番, c/o ベルギー領事館 |

| 20 1918年1月1日〜3月7日 | 本町通76番 |

| 21 1918年3月7日〜1923年9月1日 | 山下町75D番 |

| 22 1924年1月22日〜1942年 | 山下町25番 |

| 23 1948年?〜1963年 | 山下町25番 |

| 24 1964年〜1967年 | 山下町204番, ストロングビル. |

| 住所は当時のものであり、現代の住所とは異なる場合がある。また、一部の年号はおおよそのものです。グーグルマップで所在地を確認する。 | |

What we still don’t know

(These questions are only shown on this site)

- The Jōbutsuji temple was assigned on July 10, 1859. Is this date according to the Japanese or Western calendar?

- Where was the house in Yokohama located that De Graeff van Polsbroek rented in 1859? Until when was this used?

- Where was the company (Textor) office in Yokohama located where De Graeff van Polsbroek briefly lived after the murder of Heusken in January 1861?

- There is a photo of another house of De Graeff’s, but it lacks information and a definite address. Did this house replace the original Benten structure at some time? If so, when and why?

House of Dirck de Graeff van Polsbroek in Yokohama, circa 1868. - Dutch physician D. Hellema wrote about his visit to Yokohama in June, July 1875 and mentions that the legation had burned down four years earlier: “Onze minister-resident houdt nog zijn verblijf in de bijgebouwen, zijnde het hoofdgebouw der Nederlandsche legatie voor een viertal jaren verbrand.” (Hellema, D. (1880). Eene reis om de wereld. Nieuwediep : De Buisonjé en Zoon, pp. 165.) When did this fire take place? Does this explain the different building in the photograph mentioned in #3?

- When did the Legation move out of Benten and why? What happened to the Legation buildings? (The land was rented from the Japanese government.)

脚注

- 脚注はこのサイトにのみ表示され、書籍には表示されません。

- 調査に使用した一次資料の一部は、アーカイブ(英語)をご覧ください。

- 生データはこの記事の研究ノート(英語)をご覧ください。

1 Nederlandsche staatscourant. ‘s-Gravenhage, September 22, 1859, pp. 2. In his report, Van Capellen calls Yokohama New Kanagawa and Kanagawa.

2 Moeshart, H.J. (2018). Dirk de Graeff and the Opening of Japan 1857-1869. Amsterdam/Berlin: Batavian Lion International, 70.

3 村垣範正 (1824–1880).

4 Moeshart, H.J. (1987). Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 53-54.

5 Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie”. Batavia, February 25, 1860, pp. 3.

6 成仏寺. This temple later became famous as the residence of the American missionaries James Curtis Hepburn and Samuel Robbins Brown and their families. That Jobutsuji was used as the Dutch Consulate is mentioned in a letter by Hepburn (see footnote 8), the Dutch newspaper Java-bode (see footnote 7), and in the diary of Bugyō Muragaki Norimasa, see Nagao, Masanori (1988). Notes on the Dutch Legation at Chō’ōji in Edo, Bulletin of the Japan-Netherlands Institute Vol. 13 No.1 (No. 25), October 1988. Tokyo: Het Japan-Nederland Instituut, pp. 65. The Bugyō’s diary however mentions July 9 as the day of entry.

7 Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. Batavia, May 9, 1860, pp. 4.

8 長延寺. Yokohama Archives of History, Letters and Papers of Townsend Harris I, pp. 53. In a letter to American consul Townsend Harris, American missionary James Curtis Hepburn writes that their residence in Kanagawa “is the one formerly occupied by the Dutch consulate.” He continues to write that it is in “a very dilapidated condition”. The letter is dated October 26, 1859; De Graeff van Polsbroek must have moved out of Jobutsuji before this date. The location is also annotated on Tokaido Kanagawa Juku Ezumen (東海道神奈川宿絵図面), part of Yokohamashi Shikō Fuzu (横浜市史稿 附図), published by Yokohama City in Showa 7 (1932).

9 Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. Batavia, May 9, 1860, pp. 4.

10 Moeshart, H.J. (1987). Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 54.

11 Moeshart, H.J. (2018). Dirk de Graeff and the Opening of Japan 1857-1869. Amsterdam/Berlin: Batavian Lion International, 95. The date of the assassination of De Vos and Dekker is incorrect in this book.

12 Moeshart, H.J. (1987). Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 57. However, Consul General De Wit wrote in a report (Verslag over Februarij 1861) that he and De Graeff van Polsbroek had moved to Yokohama on January 31. Yokoyama, Yoshinori (1993) Dutch-Japanese Relations during the Bakumatsu Period: The Monthly Reports of J.K. de Wit, Tokyo: Journal of the Japan-Netherlands Institute, volume V page 121.

13 In his journal, De Graeff van Polsbroek writes that the building was completed within 3 months. He also writes that an additional house had been built for his “servant” (common-law wife) Koyama Ochio, because she was pregnant. His son Pieter was born on June 8, 1861 (open archives). However, in Notes of the Dutch Legation at Chō’ōji in Edo (Bulletin of the Japan-Netherlands Institute Vol. 13 No.1, October 1988), Nagao Masanori writes that the building was used from May 1, 1862. Additionally, a letter of De Graeff van Polsbroek dated November 12, 1863 states that he has lived since May 1, 1862 in a house of which the rent has not yet been decided by the Japanese government (Nederlands Archief: 2.05.01: 3052, 0199). This must be the new consulate building.

14 Lindau, Rudolf (1865). Japan: eene reisbeschrijving. Leyden: De Breuk & Smits, 166-167.

15 Humbert, Aimé (1867). Il Giro del mondo, giornale di viaggi, geografia e costumi of February 21, 1867 (Volume VII, Issue 8, page 122).

16 Moeshart, H.J. (1987). Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 58.

17 ibid, 57.

18 1963.5 tsubo. Nederlands Archief: 2.05.10.08: 36, 0098 Regts titel.

19 Moeshart, H.J. (1987). Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 57.

20 De Graeff van Polsbroek helped Switzerland conclude a treaty with Japan which was signed on February 6, 1864. He took the Swiss delegation on the H.N.M.S. Djambi to Edo, where they stayed at the Dutch legation at Chō’ōji temple. Dallais, Philippe (2016). 150 Years of Diplomatic Relations between Switzerland and Japan, pp. 37. Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Bern.

21 Nationaal Archief, 2.05.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1813-1870: 3052, 0196.

22 Nederlandsche staatscourant. ‘s-Gravenhage, February 25, 1864, pp. 1. Plate was a partner in the trading house Carst, Lels & Co. since November 21, 1863. (Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. Batavia, November 28, 1863, po. 2.). He was granted an honorable discharge on March 1, 1867 during a sick leave in the Netherlands (Nederlandsche staatscourant. ‘s-Gravenhage, March 11, 1867, pp. 1 and Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage. ‘s-Gravenhage, February 1, 1867, pp. 2). On January 24, 1869 Plate died aged 30 in Rotterdam “after a long illness”(Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad. Rotterdam, January 25, 1869, pp. 5).

23 E6#1000/953#169* Konzession von Terrain an in Japan etablierte Schweizer seitens der japanischen Regierung, Konflikt mit Dr. Lindau: Auszüge aus dem Protokoll des Bundesrates, Stadtplan von Yokohama, Zeitungsartikel. Annotated ca. July 14, 1866 (Keio 2). Swiss Federal Archives SFA.

24 Nationaal Archief, 2.05.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1813-1870, 3052: 0255. Several other documents also place the consulate at Kamakatamachi (駒形町), No. 169: 2.05.10.08 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan, 1879-1890, 36: 0233, 0234, 0241.

25 Nationaal Archief, 2.05.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1813-1870: 3146, 0449–0451.

26 The Daily Japan Herald, No. 952. November 28th, 1866.

27 Willem Delinus Visser, born 26 August 1893 in Maarsseveen, Netherlands. Nationaal Archief, 2.05.65.01 Inventaris van de archieven van het Nederlandse Consulaat-Generaal in Osaka-Hiogo / Kobe, later Consulaat-Generaal te Kobe (Japan), 1868-1941 (1953); Consulaat te Harbin (Japan), 1923-1933: 123, 0025.

28 De Tijd, September 11, 1923. Nationaal Archief, 2.05.115 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941: 115, 0157.

29 Nationaal Archief, 2.05.115 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941: 80 Stukken betreffende de aardbeving in Japan in 1923 en de gevolgen daarvan voor Tokio in het bijzonder. 1923-1934, 0512. “Wij gaan naar de Main street waar onze jonge sympathieke consul Visser omgekomen moet zijn. Om tien uur was hij teruggekomen in Yokohama, op dien afgrijselijken eersten September. Hij had de maand Augustus vakantie gehad en gereisd; opgetogen over Japan kwam hij op het consulaat; hij moet zoo verrukt geweest zijn over de schoonheden van het land, dat hij beweerde, zijn heel verdere leven in Japan te willen blijven. Zijn heel verdere leven bestond uit twee uren…”

30 Nationaal Archief, 2.05.115 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Japan (Tokio), 1923-1941: 115, 0108.

31 Nationaal Archief, 2.05.116 Inventaris van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Japan (Tokio), 1946-1954: 421, 0057.

公開:

編集:

引用文献

ドゥイツ・キエルト()・3. 神奈川・横浜、出島から東京へ。2025年12月14日参照。(https://www.dejimatokyo.com/articles/39/kanagawa-yokohama)

この記事のコメントはまだありません。